К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. Том 1-2. Лифшиц М.А. (сост.). 1957

| К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. Том 1-2 |

| Лифшиц М.А. (сост.) |

| Искусство. Москва. 1957 |

| 631 + 758 страниц |

Более ста лет назад в «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс писали: «Обвинения против коммунизма, выдвигаемые с религиозных, философских и вообще идеологических точек зрения, не заслуживают подробного рассмотрения».

С тех нор много воды утекло, но полемика врагов коммунизма за истекшее столетие не стала более убедительной. Реакционная печать сейчас особенно широко применяет оружие клеветы и обмана. Однако главным предметом ее нападок в настоящее время является идейный базис коммунизма. Нельзя оставить этот факт без внимания.

Буржуазия уже не может смотреть на коммунизм с высоты своего практического могущества. Коммунизм сегодня — это страны с большим народонаселением, развитой промышленностью, прочной военной системой. Оспаривать силу нового общественного строя бесполезно, да и не выгодно имущим классам. Тем более важное значение для буржуазной пропаганды приобретает теперь критика коммунизма с «идеологических точек зрения». Не отрицая больших материальных успехов социалистических государств, прежде всего в области промышленности, буржуазия Устремится вызвать разочарование в идеях коммунизма, представить их страшной угрозой для духовной культуры и морального уровня личности.

Движимые реальным чувством страха, защитники классовых привилегий делают вид, что их тревожат судьбы европейской гуманистической традиции. Марксизм изображается ими как образец темной догматики, род социальной религии. Вся громадная машина буржуазной пропаганды повторяет неслыханно пошлые фразы о закате свободной мысли в эпоху подъема угнетенных народов.

К этому общему хору присоединяются голоса современных ревизионистов. Чтобы оправдать свои шатания в сторону чуждых рабочему классу буржуазных идей, они объявляют догматические тенденции неизбежной чертой марксистской теории и практики.

На деле вся история рабочего движения подтверждает существование принципиально важной грани между марксизмом догматическим и марксизмом творческим. Существование этой грани обнаружилось довольно рано, как об этом свидетельствует ироническая фраза Маркса, сказанная им по адресу своих мнимых последователей во Франции конца семидесятых годов прошлого века: «Ясно одно, что сам я не марксист».

Для Маркса и Энгельса не осталось секретом то обстоятельство, что догматические тенденции в рабочем движении являются следствием влияния буржуазной идеологии, которое в те времена было прямо связано с нашествием литераторов и доцентов, присоединившихся к рабочим партиям в период их массового подъема.

Примером такого сочетания политического карьеризма и вульгарного понимания революционной теории является деятельность Пауля Эрнста, впоследствии так далеко ушедшего в сторону реакции, в частности его статьи о женском движении на севере Европы (в связи с драматургией Ибсена). «Что касается Вашей попытки подойти к вопросу материалистически,— писал ему Фридрих Энгельс 5 июня 1890 года, — то я прежде всего должен сказать, что материалистический метод превращается в свою противоположность, когда им пользуются не как руководящей нитью при историческом исследовании, а как готовым шаблоном, по которому кроят и перекраивают исторические факты».

Вульгарное понимание революционной теории сводит ее к сумме абстрактных выводов; оно отражается и на самом содержании этой теории, облегчая проявление буржуазных идей в их наиболее прямой и опасной форме всякого рода ренегатства и ревизионизма. Само слово «ревизионизм» еще не возникло, когда Марксу и Энгельсу пришлось выступить против попытки подавить пролетарский характер партии «худосочной дурацкой эстетической филантропией» (оппозиция правых литераторов в период закона против социалистов). Не менее характерен эпизод «бунта литераторов» ультралевого направления с участием Пауля Эрнста в начале девяностых годов. Переписка Энгельса рисует образ подобного литератора, образованного или, скорее, полуобразованного «деклассированного молодого буржуа», устремившегося в пролетарское движение с целью занять в нем выгодную позицию и нахватавшегося социал-демократических идей, чтобы превратить их в пустые фразы, деревянный шаблон, который затем признается несостоятельным, стесняющим творческую индивидуальность и дополняется мещанским вздором, заимствованным из явно буржуазных источников. «Беспомощность этих людей может сравниться только с их нахальством» — писал Энгельс Лафаргу (от 27 октября 1890 г.).

Маркс и Энгельс были беспощадны ко всякому понижению идейного уровня марксистской литературы. Решительно отвергая шатания случайных попутчиков марксизма, они не останавливались перед резкой критикой своих лучших друзей, таких борцов немецкого пролетариата, как Вильгельм Либкнехт, когда замечали у них малейшие признаки догматического подхода к явлениям живой действительности. Примером может служить полемика Энгельса с Либкнехтом по поводу пренебрежительной оценки Гегеля как «пруссака» в немецкой социал-демократической газете «Фольксштаат». Особенно преследовали Маркс и Энгельс всякую односторонность выводов, преподносимую во имя революционной фразы — наследие вульгарной демократии, — но замечали они и признаки нарастающей новой опасности — гордого своей филистерской научностью катедер-марксизма. В их сочинениях и письмах, насыщенных глубокой уверенностью в конечной победе рабочего класса, сквозит постоянное беспокойство за судьбы созданной ими революционной теории в связи с громадным распространением ее влияния вширь.

Будущее показало, что эта тревога не была напрасной. Несмотря на большие заслуги в области теории таких талантливых пропагандистов марксизма, как Поль Лафарг, Франц Меринг, Г. В. Плеханов, общий уровень марксистской литературы после смерти ее основателей, в период II Интернационала, понизился. Достаточно вспомнить полемику ревизионистов против диалектического метода, учения о социальной революции и других важных пунктов теории Маркса и Энгельса. Преодоление этой болезни, разъедавшей рабочее движение, было возможно только на путях ленинизма.

Нет необходимости здесь говорить о том искаженном облике, который получила марксистская теория у вождей II Интернационала в области политики, экономической науки и философии. Но одна сторона дела требует упоминания. Маркс и Энгельс были создателями всеобъемлющего и цельного мировоззрения. Отвергая значение философии как системы абсолютной истины, подчиняющей себе все отрасли знания, обращаясь повсюду к изучению конкретных материальных фактов в свете последних доступных им открытий, они вместе с тем глубоко презирали ученое крохоборство цеховой науки, эклектическую нищенскую похлебку, преподносимую в немецких университетах под видом философии после Гегеля, мертвое разобщение специальностей и другие подобные явления официальной буржуазной культуры второй половины XIX века.

Люди великой революционной энергии, Маркс и Энгельс были действительными наследниками и критическими истолкователями лучшей поры европейского гуманизма. Их учение является реальным ответом на все общественные вопросы, поставленные этой эпохой, и если материал для решения подобных вопросов они черпали прежде всего в экономике, то их дальнейшие выводы охватывают всю область деятельности людей среди окружающего их действительного мира природы и общества.

В литературе II Интернационала это широкое и цельное мировоззрение было низведено до уровня односторонней социологической доктрины, облегчающей примирение с любыми фактами жизни посредством ссылки на «развитие производительных сил». Не удивительно, что такая постановка вопроса породила множество попыток дополнить марксизм при помощи этики Канта, религии Фейербаха и т. п. Глубокие исторические и философские идеи Маркса, заключенные в его экономических трудах, были совершенно не поняты. Характерно пренебрежительное отношение к литературному наследству Маркса и Энгельса со стороны его официальных хранителей. Философско-экономические рукописи 1844 года, «Немецкая идеология», «Очерки критики политической экономии» 1857—1858 годов, «Диалектика природы» — все это могло увидеть свет только в советское время.

Мало занималась литература II Интернационала таким существенным периодом в истории марксизма, как сороковые годы. В произведениях этого десятилетия с наибольшей яркостью выступает связь учения Маркса и Энгельса с его источниками, особенно немецкой классической философией конца XVIII — начала XIX века, но вместе с тем и революционный перелом, созданный марксизмом в истории общественной мысли. Для квазимарксистов и дельцов реформистского большинства II Интернационала, не замечавших революционных выводов Маркса и Энгельса под оболочкой их объективно-научного метода, было совершенно естественно желание отделить зрелый марксизм времен «Капитала» от критической эпохи его зарождения и развития. Стремление установить несуществующую грань между двумя видами марксизма — революционной теорией сороковых годов и -научной системой второй половины века — до сих пор заметно в буржуазной социологии.

Разумеется, научное здание марксизма было завершено лишь в пятидесятых-шестидесятых годах в результате решающих экономических исследований Маркса, которые образуют главное содержание его учения. Благодаря этому критика общественных противоречий приобрела твердую основу и окончательно вышла из той стадии, когда ее аргументы носили преимущественно моральный, философский или эстетический характер. Поскольку марксизм вырос в борьбе с различными проявлениями эпигонского утопического социализма и вульгарной демократии, Маркс и Энгельс должны были всячески подчеркивать объективную научность своей точки зрения, ее независимость от любого абстрактного идеала. Эта тенденция проходит через всю их литературную деятельность и переписку начиная с 1843—1844 годов. Она тесно связана сформированием коммунистического мировоззрения рабочего класса. В том же духе и Ленин всегда подчеркивал отсутствие в марксизме моральной риторики и всякой склонности к абстрактным идеалам или, скорее, идеальным фразам буржуазных партий.

Но это вовсе не значит, что живой, творческий марксизм лишен своего общественного идеала, внутренне присущего ему и вытекающего из научной основы учения Маркса и Энгельса. Напротив, отвращение к фразе и громадное значение, которое марксизм придает общественной практике, свидетельствуют о том, что в рамках этого учения идеал впервые перестает быть только утешительной иллюзией, «нас возвышающим обманом». Напомним слова В. И. Ленина: «Мысль о превращении идеального в реальное глубока-, очень важна для истории. Но и в личной жизни человека видно, что тут много правды. Против вульгарного материализма. NB. Различие идеального от материального тоже не безусловно, не чрезмерно».

Эта связь идеального и реального в общественном процессе жизни образует туманистическое содержание марксизма. «Наша теория не догма, а разъяснение процесса развития, который заключает в себе ряд последовательных фаз» а, — писал Энгельс Келли-Вишневецкой. Историческая схематика чужда Марксу и Энгельсу, поэтому магических формул в духе Шпенглера или Тойнби нечего искать в их произведениях. Но бесконечно более глубокий и точный взгляд на историческое развитие культуры в их мировоззрении безусловно содержится. Книга, предлагаемая вниманию читателя, является прежде всего попыткой представить в более или менее связном виде «философию культуры» Маркса и Энгельса, если можно принять такое определение, весьма условное, за неимением лучшего.

Обратившись к подлинным словам основоположников марксизма, непредвзятый читатель сумеет отличить эту симфонию Бетховена от грубой карикатуры, которой пугает мир буржуазная пропаганда.

Наша цель будет достигнута, если эта книга поможет участникам современной идейной борьбы за ум и волю людей, борьбы нелегкой вследствие множества сложных явлений жизни, затемняющих основное содержание нашей эпохи, революционный переход от старого мира частной собственности к обществу коммунистическому.

II

В своих произведениях и письмах Маркс и Энгельс заложили основу энциклопедии революционного марксизма. Но, разумеется, они не могли завершить ее во всех разветвлениях. Это превышало возможности человеческой жизни, даже такой титанической и могучей, как у Маркса и Энгельса. Вспомним, что Маркс хотел написать изложение положительного содержания гегелевской диалектики, но так и не успел осуществить своего намерения. Впоследствии народник Н. К. Михайловский требовал от последователей Маркса, чтобы они указали «книгу», где все их учение было бы изложено в таком же систематическом порядке, как учение Дарвина изложено в его «Происхождении видов». Буржуазная литература долго отказывалась видеть в Марксе философа на том основании, что он не оставил систематического курса своей философии.

Нечто подобное произошло и с взглядами Маркса и Энгельса на искусство. В них видели только случайные мнения, не заключающие в себе никакой теории. Даже такие выдающиеся представители марксистской литературы, как Плеханов и Меринг, считали, что в этой области им приходится создавать науку заново, руководствуясь только общим пониманием диалектического материализма. Есть определенная связь между господством оппортунизма в рабочем движении эпохи II Интернационала и тем обстоятельством, что общественно-эстетический идеал Маркса и Энгельса оставался в тени как нечто необязательное для социалистов. В истории искусства и литературы видели только материал для подтверждения теории исторического материализма. Лишь в гениальных статьях о Толстом и других произведениях В. И. Ленина был снова сделан важный шаг вперед в том направлении, которое связывает научный коммунизм с наследством Белинского, Чернышевского и Добролюбова, Гёте и Шиллера, Лессинга и Дидро.

С другой стороны, нельзя признать случайным то обстоятельство, что один из выдающихся представителей марксистской эстетики эпохи II Интернационала — Франц Меринг стоял на левом фланге германской социал-демократии, а безусловно наиболее значительный из них — Г. В. Плеханов был деятелем русского революционного движения. Плеханов в России и Меринг в Германии сохранили в известной мере наследство революционной демократии, которая видела в искусстве изображение жизни и приговор над ее явлениями. Этот элемент оценки жизни, принадлежащий эстетике, был чужд марксизму II Интернационала с его претензией на невозмутимую научность и отказом от революционной критики буржуазного строя. Если такая оценка допускалась, то лишь в виде чисто субъективного взгляда, в виде, например, неокантианской системы условных «ценностей», иногда переодетых в социологический и даже классовый костюм «пролетарской культуры» или полезного «социального мифа» (в анархо-синдикалистских течениях 1889—1914 гг.).

Вот почему богатые идейным содержанием, тесно связанные с теорией познания и всемирно-исторической точкой зрения марксизма мысли Маркса и Энгельса об искусстве остались незамеченными. Даже люди, специально занимавшиеся изучением их литературного наследии, прошли мимо этих фрагментов целого, образующих стройную систему взглядов. Как пережиток догматического марксизма такое отношение к взглядам Маркса и Энгельса не сразу уступило место нашей современной оценке. Точно так же многими литераторами не сразу было понято и принципиальное значение статей Ленина о Толстом и других документов ленинизма, имеющих отношение к искусству и литературе.

Еще в конце двадцатых годов считалось очевидным, что из марксистских авторитетов в области искусства на первом месте стоит Плеханов. Существовал даже термин «плехановская ортодоксия». Большим подспудным влиянием пользовалась социологическая теория А. Богданова. Даже Шулятиков и Фриче, от которых в свое время открещивался Плеханов, имели своих многочисленных подражателей.

Еще в 1929 году в сборнике в честь В. М. Фриче М. Н. Покровский писал: «Теорию исторического процесса мы давно имеем, марксистскую теорию художественного творчества приходится еще создавать». И далее: «Это не то, что общая история или политическая экономия. Там нам оставили ряд классических образцов наши великие учителя. По истории художественной литературы, кроме нескольких работ Плеханова и Мерин- га, ничего нет».

И так смотрели на дело не только Покровский и сам В. М. Фриче — за ними следовал целый легион более мелких авторов. Все они внушали читателю, что у Маркса и Энгельса ничего, кроме самой общей исторической точки зрения, найти нельзя, что марксистскую теорию искусства и литературы нужно создавать заново, руководствуясь главным образом статьями Плеханова да сомнительными открытиями западной «социологии искусства». То законное место, которое принадлежит в наших глазах эстетическим идеям основоположников марксизма, они заняли только в результате долгой борьбы против пережитков старой точки зрения, сохранившейся в виде системы взглядов так называемой вульгарной социологии, которая выступала, то в солидном академическом облачении, то в виде самых разнообразных ультралевых течений.

Нельзя забывать о громадной критической работе, проделанной партией, особенно в период больших социальных сдвигов конца двадцатых — начала тридцатых годов. Другим важным политическим обстоятельством, открывшим новые возможности для марксистского просвещения, было поражение «самодовольного сектантства» в Коммунистическом Интернационале и начало тактики народного фронта на Западе. Опыт показывает, что в настоящее время эстетические идеи Маркса и Энгельса играют большую роль в идейной борьбе коммунистических и рабочих партий всех стран.

III

Мыслящих представителей современной интеллигенции привлекает в марксизме великая идея исторической миссии рабочего класса не только в области материального производства, но и во всех областях культуры, искусства. Это совершенно естественно. Буржуазное общество уже в момент своего зарождения было для лучших мыслителей прошлого воплощением пошлой трезвенности и прозы. Марксизм продолжает эту критику, переходя от формы проявления к сущности дела — экономической природе капитализма, высшей ступени товарного общества. Сопоставляя отрывки из произведений Маркса и Энгельса, мы старались показать, что их взгляд на историческое развитие искусства в эпоху буржуазной цивилизации не случайное мнение, высказанное в момент особенной ненависти к окружающей среде, а глубоко продуманный вывод из анализа основных черт капиталистического способа производства.

В центре старой культуры стоял обособленный индивид, «атом», сталкивающийся с другими членами общества, такими же одинокими лицами, на великом рынке жизни. Мыслители и художники прошлого подвергли детальному исследованию диалектику его страстей и стремлений, различные случаи столкновения обязанностей и прав, иерархию способностей и личных качеств, навязанную индивиду всей организацией старого общества. Они установили общий антагонизм между влечением эгоистического субъекта и бескорыстием отвлеченного долга, между чувственным и рациональным, поэзией и прозой, полезным и эстетическим, индивидуальным вкусом и общезначимым суждением.

Старая эстетика создала целую систему подобных взаимнопротивоположных отношений. Но реальные, исторически преходящие причины этих внутренних коллизий оставались неясными для мыслителей прошлого вследствие неразвитости окружающих общественных условий. Противоречия внутреннего мира казались им следствием изначальной двойственности человеческой природы, осужденной на постоянные колебания между идеалом и реальной жизнью.

В эстетике просветителей XVIII века эти противоречия приобретают форму «парадоксов» человеческой природы. Таков, например, знаменитый «Парадокс об актере» Дидро. Это в сущности парадокс о человеческом общежитии. Дидро повсюду проводит аналогию между театром и жизнью. С одной стороны, он сенсуалист, отстаивающий права чувственной жизни, защитник реализма в искусстве. С другой стороны, разбирая внутреннюю логику художественного творчества на примере игры актрис Клерон и Дюмениль, он приходит к выводу, что самый слабый актер тот, кто отдается своим непосредственным переживаниям, умеет играть только самого себя. «Спектакль подобен хорошо организованному обществу, и котором каждый поступается частью своих прав в интересах всех и для блага целого. Кто лучше определит меру этой жертвы? Энтузиаст? Фанатик? Конечно, нет. В обществе это лучше всего сделает человек справедливый, а в театре — актер с холодным умом. Ваша уличная сцена относится к драматической сцене так же, как орда дикарей — к сообществу людей культурных».

Отсюда Дидро делает вывод, имевший принципиальное значение для его эпохи — настоящие актеры и действительные благодетели человеческого рода, гении общественной жизни должны стремиться к обузданию патологического природного эгоизма страстей и личных интересов при помощи холодного «идеала»,«идеального образца». Правда сцены не совпадает с правдой жизни. Актер — обманщик. Искусство создает иллюзию общественной гармонии, но этот благородный обман или самообман — полезен, а верность жизни, в которой человек разъединен с другими людьми грубым противоречием интересов, — является, отступлением от более высокой истины.

В такой постановке вопроса заключалась серьезная мысль, но по условиям времени она могла получить только одностороннее развитие. Вопрос, затронутый здесь, был освещен в «Парадоксе» Дидро с особенной яркостью и в то же время слишком резко, причудливым и странным светом. Возникла типичная для XVIII века «аберрация зрения». Реалистический исходный пункт французского просвещения был утрачен, и реализм вследствие ограниченности его исторической основы перешел в свою собственную противоположность. Там, где человек выступает как частный собственник, homo oekonomicus, в моральном отношении он рассматривается как естественный эгоист, потенциальный участник гоббсовской «войны всех против всех», и общественное начало является в виде чего-то искусственного, иллюзорного, как тень отвлеченного идеала, который требует от частного лица гражданского аскетизма, самоотречения. Искусство эпохи французской революции и наполеоновской империи несет на себе отпечаток сознательной отвлеченности, рожденной в умственных исканиях XVIII века.

У Канта парадоксы эстетической теории превращаются в неразрешимые антиномии, восходящие к основному дуализму естественной необходимости и свободы, мира реального и мира идеального. Центральным пунктом кантовской критики способности суждения является так называемая антиномия вкуса, развивающая то, что было уже дано «аналитикой прекрасного» и «дедукцией чистых эстетических суждений». С одной стороны, по словам Канта, «суждение вкуса определяет предмет со стороны наслаждения (как красоту) с притязанием на согласие с ним каждого, как будто наслаждение здесь нечто объективное», с другой стороны, «суждение вкуса определяется не через доказательство, а это придает ему вид субъективного суждения». Люди говорят, что о вкусах не спорят, и в то же время продолжают спорить о них, да и не могут не спорить, так как всякое подлинное суждение вкуса, в отличие от оценки съеденного блюда, заключает в себе властное требование общественного признания. Таким образом, обязательные для всех нормы вкуса приводятся здесь в безысходное противоречие с тем, что Кант назвал однажды «эстетическим эгоизмом».

В кантовской антиномии вкуса перед нами новое выражение противоречия между обществом и личностью, представленное с большей диалектической остротой, чем у французских просветителей, и в то же время преувеличенное до идеализма. Раздвоенность человеческой природы приобретает в немецкой философии конца XVIII — начала XIX века абсолютный смысл. Тезис и антитезис кантовской антиномии одинаково справедливы, и наша познавательная способность, по словам философа, бессильна объяснить возможность их совместного существования.

Таково общее направление философии Канта, которая превращает идеал общественной жизни в недостижимую «вещь в себе». Человечество может лишь постепенно приближаться к этому идеалу, без всякой надежды когда-нибудь его достигнуть. По учению Канта, вместе с развитием цивилизации растет и сумма общественного зла. «Радикально злое в человеческой природе» можно прикрыть внешним покровом культуры, возникающим в силу самой естественной необходимости («природы»), но совершенно устранить его нельзя, разве только в мечте поэта.

Замечая противоречивый характер человеческого сознания, что само по себе является немалой заслугой, старая эстетика еще не видела и не могла видеть объективной исторической основы этих противоречий, в которой заключается тайна их преувеличенной до грубого антагонизма формы развития. Она не могла установить объективную связь этих психологических проблем с общими условиями формирования личности в рамках социальной организации, основанной на неравенстве и борьбе классов. Она искала выхода в утопическом «среднем состоянии», таинственном «синтезе противоположностей».

Этот идеал выступает перед глазами мыслителя- как гармоническая форма общественной жизни и личного развития человека, как высшее единство чувственного и рационального, идеального и реального, личного и общественного в определенные счастливые эпохи, уже преодолевшие первичное «варварство чувств» (по выражению Вико), но еще не ставшие жертвой противоречий цивилизованного общества, вторичного «варварства рефлексии». Историческое осуществление идеала переносилось обычно в прошлое, чаще всего в Грецию эпохи Перикла. «Гельвеций находит счастье общественного человека в среднем состоянии, — писал Дидро. — Я думаю аналогичным образом, что существует какая-то ступень цивилизации, более соответствующая счастью человека вообще и не настолько далекая от дикого состояния, как это обыкновенно воображают; но как вернуться к нему, когда удалились от нее, а когда находишься на ней, то как остаться там? Я этого не знаю. Общественная жизнь развивается, может быть, в направлении к тому пагубному совершенству, которым мы наслаждаемся с почти такой же необходимостью, с какой становятся белыми на старости паши волосы. Древние законодатели знали только дикое состояние. Современный законодатель, более просвещенный, чем они, основывая колонию где-либо в неизвестном уголке земли, может быть, нашел бы какой-нибудь промежуточный между диким состоянием и нашей чудесной цивилизацией строй, который задержал бы быстрый прогресс потомка Прометея, защитил бы его от коршуна и дал бы цивилизованному человеку место между детством дикаря и нашим старческим увяданием».

В глазах людей эпохи Дидро и Гельвеция искусство является вестником этого счастливого «среднего состояния» и могучим средством для убеждения людей в том, что такое состояние возможно для возвышения человека над крайностями цивилизации. Развитие эстетической теории в XVIII и первой половине XIX века тесно связано с утопическим взглядом на художественное творчество и наслаждение прекрасным. Под небом искусства видели ту счастливую страну, в которой заложены семена гармонии внутреннего мира. Отсюда эта гармония человеческих сил, как полагали уже английские писатели века королевы Анны, должна распространиться и на мир внешний. Впервые в Англии XVIII века была детально исследована психология эстетического субъекта, и (на основе античных источников) возникло учение о своеобразной роли вкуса как посредствующего звена между миром эгоистической борьбы интересов и духовной сферой моральных обязанностей. Общим местом литературы XVIII века является высокая оценка искусства как средства общения между людьми, способного ослабить их одностороннее развитие в системе разделения труда и прежде всего связать народную почву с оторванным от нее образованием.

В тесной связи с политической экономией и теорией моральных чувств двумя большими отделами, которые в рамках науки этого времени охватывали сферу эгоизма и сферу общительности, английские просветители разрабатывали также критику вкуса как важный элемент теории цивилизации, внешней культуры. Это направление мысли является до некоторой степени своеобразной чертой английской эстетики XVIII века. Французские просветители, в лице Монтескье, Дидро и энциклопедистов, выдвигают на первый план социально-воспитательную роль искусства (очень характерна в этом отношении теория «искусственных страстей» аббата Дюбос). Их эстетический идеал непосредственно связан с идеей переворота в общественных отношениях, установления разумного порядка на земле. Наконец, третье, главное направление западноевропейской мысли XVIII века — немецкое просвещение, переходящее в гуманизм Гёте и Шиллера и философию великих идеалистов от Канта до Гегеля — переносит центр тяжести на эстетическое воспитание в собственном смысле слова как средство преодоления общественных противоречий или по крайней мере личной ограниченности, созданной неравенством и калечащим действием разделения труда.

Теория эстетического воспитания, в том виде, который она получила у Шиллера, развившего элементы этой теории, имевшиеся уже у Канта, существенно отличалась от английской эстетики. Последняя, за немногими исключениями, ставила вопрос о воспитании индивида в более узких рамках сложившейся буржуазной цивилизации. Для немецкой поэзии и философии конца XVIII — начала XIX века речь идет о чем-то большем — об идеальном типе всесторонне развитой и цельной личности, связанной с окружающим обществом прочной нравственной связью. Такая постановка вопроса приближала это учение к французской теории социального воспитания и даже в некоторых отношениях выдвигала его на более передовую позицию. Но, с другой стороны, немецкая эстетика во многом ближе к английскому либерализму с его умеренным тоном. Так, в замечательных по возвышенности общей точки зрения, по глубине и тонкости анализа теоретических сочинениях Шиллера эстетическое воспитание личности выступает как антитеза к революционному методу изменения действительного мира. В противоречиях буржуазной революции конца XVIII века Шиллер находит отражение вечной антиномии духа и тела, неразрешимой противоположности между необходимостью и свободой. В грубом «царстве сил» общественные различия и конфликты можно смягчить только гуманизирующим действием искусства, поэзии.

Являясь наиболее глубокой и вместе с тем наиболее отвлеченной философской теорией искусства, учение немецких мыслителей этого времени впитало в себя все недостатки старой эстетики. При самом отчетливом понимании уродства окружающих общественных отношений их философии искусства оставалось только описывать идеальное решение противоречий, которое Кант признал недостижимым. «Засилье прозы во всем нашем состоянии в целом, — писал Шиллер Гердеру 4 ноября 1795 года, — не оставляет поэтическому гению иного спасения, кроме ухода из сферы действительного мира».

Этот мотив получил наиболее полное и одностороннее развитие в философии искусства немецких романтиков. Та исключительная роль, которую уже отводила царству прекрасных образов эстетическая мысль прежних веков, выступает в мистическом освещении на страницах «Системы трансцендентального идеализма» Шеллинга. Ступень искусства рассматривается как завершение этой системы. Художественное творчество, по словам Шеллинга, нужно считать «единственным от века сущим откровением». Искусство является органом абсолютного, оно должно воссоединить то, что разъединила, противопоставила, исказила история. «Искусству удается совершить невозможное».

Но философия, придающая искусству столь великую и целительную роль, не могла преодолеть собственных противоречий. Сила искусства зависит от чувственной реальности его образов, оно само является, если не частью, то по крайней мере отражением реального мира, против которого направлены требования эстетического воспитания. Если искусство, как нечто идеальное, выше жизни, то чистая идея, лишенная чувственной оболочки художественного образа, должна быть выше искусства. На этой точке зрения стоит наиболее значительный представитель школы немецких идеалистов — Гегель. Он рассматривает противоположность идеального и реального исторически, но делает это на почве абсолютного идеализма. Поэтому реальная история у него в конце концов поглощается логической схемой противоречий, заключенных в единстве абсолютной идеи. Его эстетика воспроизводит старую антиномию духа и плоти в еще более аскетической и отвлеченной форме.

С одной стороны, Гегель признает, что внутренняя раздвоенность и проблематичность общественного сознания являются чертой, присущей определенным эпохам, чреватым глубокими социальными противоречиями.

О шиллеровской и романтической идеальности он судит отрицательно. Искусственная сублимация, попытка преодолеть конфликты реальной жизни в фантазии, с его точки зрения, ничего не стоят. Приведем в качестве примера одно замечательное место из «Эстетики» Гегеля.

«Эта иллюзия идеальности есть частично благородная абстракция современной субъективности, которой не хватает мужества войти в непосредственную связь с внешней действительностью, частью же она есть род насилия, производимого субъектом над самим собой, чтобы выйти из этого круга, если по рождению, сословию или положению он уже в себе и для себя из него не изъят. Как средство для такого самоизъятия остается всегда лишь уход в себя, во внутренний мир чувств, из которого индивид не выходит и так в этой недействительности считает себя посвященным, ибо он только и делает, что с тоской смотрит на небо и посему считает себя вправе презирать всякое земное существо. Истинный идеал, однако, не остается при неопределенном и чисто внутреннем, но должен во всей своей целостности всесторонне распространиться вовне, вплоть до определенной наглядности во внешнем. Ибо человек, это полное средоточие идеала, живет, он по существу здесь и теперь, современность, индивидуальная бесконечность, а к жизни относится противоположность с окружающей внешней природой, и тем самым связь с ней и деятельность в ней».

Из этих слов Гегеля, однако, вовсе не следует, что он считает осуществимым реальный идеал человеческой практики. Наивное единство человека с обществом и природой для него однажды превзойденная ступень, а распавшийся в себе мир Гегель, Как идеалист, предлагает лечить не реальными средствами, а философской резиньяцией — примирением противоположностей в «конкретной полноте идеи». Он освещает эпохи классического расцвета искусства в прошлом как высшее проявление общественного идеала и одновременно признает этот идеал ступенью невозвратимого детства человеческого общества, которое сменяется мужественным примирением с трезвой прозой буржуазной эпохи.

Это была суровая и глубокая диалектика, не допускающая мысли о возвращении вспять, к утраченной простоте в духе Руссо, или к «среднему состоянию» Гельвеция и Дидро, лежащему где-то между крайностями первобытного общества и цивилизации. С большим историческим пониманием рисует Гегель те общественные условия, которые делают невозможной в XIX веке эпическую поэзию древних или живопись итальянцев позднего средневековья. Он ссылается на общий характер материального производства, на взаимное разобщение членов «гражданского общества», связанных между собой только «системой всеобщей физической зависимости», на колоссальный рост полицейского государств, регламентирующего жизнь отдельной личности, на отвлеченный характер духовной культуры, преобладание рефлексии в умственной жизни людей.

Местами Гегель очень близко подходит к материализму, но отсутствие революционной перспективы, признание буржуазного строя единственно возможной рамкой для движения вперед всех человеческих сил, закрывает ему глаза на действительный вывод, который должен следовать из его нередко блестящего анализа. Вместо этого Гегель старается доказать невозможное — духовная мертвенность, или, говоря философским языком гегелевской школы, «отчужденность» буржуазной цивилизации выступает в его системе как великое приобретение духа, который не нуждается больше в непосредственных чувственно-конкретных формах прежних культур и выступает теперь в чистом виде, как самопознание абсолютной идеи. Классическая немецкая эстетика возвышает искусство над жизнью и одновременно ставит его на более низкую ступень по сравнению с отвлеченным мышлением.

Таким образом, эстетика, или философия искусства до Маркса и Энгельса остается в кругу одних и тех же проблем, которые она не может решить в силу ограниченности ее исторического горизонта. Противоречия, свойственные старому общественному строю, представляются здесь вечными загадками человеческой природы; они вне истории, как бы над ней.

Такой способ мышления основоположники марксизма называли идеологией, употребляя это понятие в отрицательном смысле.

Историческая теория познания Маркса и Энгельса заключает в себе учение о том, как из противоречий действительности возникают ложные формы сознания, односторонние, преувеличенные до фантастических размеров, превратные отражения реальных фактов. Необходимо привести туманные образования, возникающие в головах людей к их «истинным побудительным силам», найти тот реальный аспект, который позволяет восстановить пропорции и отношения различных сторон действительности, смещенные в ложном сознании под влиянием ограниченных исторических условий.

«Люди являются производителями своих представлений, идей и т. д., — но речь идет о действительных, действующих людях, обусловленных определенным развитием их производительных сил и — соответствующим этому развитию — общением, вплоть до его отдаленнейших форм. Сознание [das BewuBtsein] никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием [das bewusste Sein], а бытие людей есть реальный процесс их жизни. Если во всякой идеологии люди и их отношения оказываются поставленными на голову, словно в камере-обскуре, то и это явление точно так же проистекает из исторического процесса их жизни, — подобно тому как обратное изображение предметов, на сетчатке глаза проистекает из непосредственно физического процесса их жизни».

Понимание этой противоречивой связи между исторической действительностью и ее отражением в сознании людей само по себе становится возможным лишь в результате объективного развития общественных противоречий, принимающих более зрелую и доступную правильному анализу форму. Так, развитие . капитализма и подъем рабочего класса раскрывают подлинный смысл предшествующей истории. Отражением этого факта является возникновение марксизма — великая идейная революция, действительный выход за пределы обычного кругозора прежней общественной мысли.

IV

Мировые загадки старой культуры марксизм рассматривает в свете действительной истории. Он далек от высокомерного отношения к этим «объективным представлениям», в которых всегда содержится отблеск действительной жизни и более или менее фантастическое изображение ее процессов. Сама условная сторона таких представлений принадлежит к независимым от людей, исторически преходящим формам сознания, вытекающим из материальных фактов их общественного производства. Это относится и к обычным представлениям прежней эстетики и философии истории.

Маркс показал, что реальной почвой «среднего состояния», которое писатели XVIII и первой половины XIX века переносили в Древнюю Грецию и позднее средневековье, является классическая форма простого товарного хозяйства. Экономическим базисом античной культуры эпохи ее расцвета было мелкое крестьянское хозяйство и производство самостоятельных ремесленников! «Они, — говорит Маркс в «Капитале»,—представляют экономическую основу классического общества в наиболее цветущую пору его существования, после того как первоначальная восточная общинная собственность уже разложилась, а рабство еще не успело овладеть производством в сколько-нибудь значительной степени».

Этот способ производства «достигает полного расцвета, проявляет всю свою энергию, приобретает классическую соответствующую ему форму там, где рабочий является свободным частным собственником своих, им же самим применяемых условий труда, где крестьянин обладает полем, которое он возделывает, работник — инструментом, на котором он играет, как виртуоз». Маркс показал далее, что эта «классическая форма общества», основанная на свободной мелкой собственности, никогда не существовала в чистом виде, но всегда сочеталась с рабством и отношениями личной зависимости. Кроме того, этот тип общественной организации «совместим лишь с узкими традиционными границами производства и общества. Стремление увековечить его равносильно, по справедливому замечанию Пекера, стремлению «декретировать всеобщую посредственность».

Вступая однажды в действие, законы товарного производства неизбежно порождают все диспропорции и антагонизмы капиталистического строя. Классический тип мелкого производства, стесняющий развитие производительных сил, неизбежно должен исчезнуть, уступая место концентрации собственности и общественного труда, хотя этот процесс совершается ценой неслыханных жертв. Капитализм основан на отклонении от священнейшей нормы менового общества — равенства эквивалентов, на отрицании своей предпосылки — частной собственности, основанной на личном труде. По мере развития противоречий буржуазного строя пресловутое «среднее состояние», которое в эпохи расцвета Афин и Флоренции еще имело свою относительную реальность, окончательно превращается в утопию.

Высоко оценивая художественное развитие классических эпох, Маркс далек от желания вернуться к «нормальному детству» человеческого общества. Это состояние невозродимо, а вместе с ним невозродимы и художественные формы и самый способ эстетического восприятия, присущий людям прежних эпох. «Обаяние, которым обладает для нас их искусство, не стоит в противоречии с той неразвитой общественной ступенью, на которой оно выросло. Наоборот, оно является ее результатом и неразрывно связано с тем, что незрелые общественные отношения, при которых оно возникло и только и могло возникнуть, никогда не могут повториться снова».

Само собой разумеется, что секрет превосходства греческого искусства, сохранившего в известном смысле «значение нормы и недосягаемого образца», состоит не в самой неразвитости как таковой, а в неразвитости общественных противоречий более зрелых эпох, то есть в двойственности дальнейшего прогресса на почве классового общества.

Отвлеченные формы, в которых переживала общественные противоречия передовая мысль прошлого, наполняются у Маркса и Энгельса конкретным экономическим содержанием. Примером может служить проблема игры и труда, широко известная в той постановке, которую она получила у Шиллера. Эту противоположность марксизм рассматривает исторически, то есть в конкретных рамках классового общества и особенно капиталистического способа производства, лишающего труд всякой связи с творчеством, свободной игрой физических и моральных сил. Разумеется, труд всегда будет принадлежать к сфере материальной необходимости. Создание универсальной системы общественного труда является громадной заслугой капитализма. Но, с другой стороны, именно капитализм создает нездоровый разрыв между трудом и свободной самодеятельностью живого существа. В этом разрыве заключается тайна гегелевского «отчуждения». Масса накопленного общественного труда выступает против трудящегося индивида в абстрактной и вместе с тем совершенно реальной форме капитала. Мертвое господствует над живым. «Отчуждению» труда соответствует преобладание его количественной стороны, которая выражается в меновой стоимости товара, над качеством — своеобразной, специфической природой определенной деятельности и ее продукта.

Если мыслители прошлого в самых различных формах изображали противоречие между прогрессивным развитием общества и поэтическим миром искусства, то в учении основоположников марксизма это противоречие впервые приобретает реальные исторические черты и границы. Высшим созданием старого общества является система капиталистического производства, но внутренне присущее этой экономической формации понятие производительности труда (не совпадающее с понятием производительности в «общественном» смысле слова, по выражению Маркса) противоречит условиям художественного творчества. Это отношение заключается уже в присущем капитализму преобладании абстрактного труда над своеобразной природой различных видов человеческой деятельности, в господстве количества над качеством, так ярко отличающем буржуазный взгляд на общественное разделение труда от античного. В рамках капиталистического способа производства Мильтон, написавший «Потерянный рай», является непроизводительным рабочим, а пачкотня писателя-ремесленника, создающего бульварные романы на фабричный лад, есть производительный труд, поскольку он умножает капитал издателя. Общественный интерес к искусству Мильтона и всякому подлинному творчеству (в этом примере из «Теорий прибавочной стоимости» Маркса) прямо противоположен интересу накопления — единственному голосу, доступному совести владельца капитала, пока речь идет о серьезных материях.

Из этого вытекает получившая широкую известность формула Маркса: «Так капиталистическое производство враждебно известным отраслям духовного производства, например искусству и поэзии» . Отсюда понятны также обычные у Маркса и Энгельса сравнения буржуазного общества с античностью и эпохой Возрождения, невыгодные для капитализма.

Это не значит, что в буржуазные времена искусство остановило свое развитие после того высокого уровня, которого оно достигло в древности и на исходе средних веков. Музыка и особенно литература явно не подчиняются такому закону, да и в других областях искусства эпоха капитализма выдвинула много замечательных деятелей. Но было очень наивно думать, что Маркс и Энгельс этого не знали. Их взгляд основан на материалистической диалектике и кто не желает учиться этой науке, тому остается пенять только на самого себя.

Возьмем аналогичный пример из другой области. Капитализм есть отрицание демократии. Не могут быть равны и свободны люди, которые не равны в экономическом смысле и не свободны от власти голода. Но никогда марксизм не отрицал значения борьбы народных масс за демократические права и возможность определенных завоеваний в этой области. В такой постановке вопроса заключается противоречие, но противоречие это действительное, а не выдуманное. Ведь именно на почве капитализма вырастают требования демократии, а вместе с тем растет полезное разочарование в иллюзиях формального демократизма, опыт классовой борьбы, который учит, что подлинная демократия может быть достигнута лишь путем уничтожения власти капитала.

Приблизительно так же обстоит дело и с положением искусства в капиталистическом обществе. Его развитие совершалось в неблагоприятных условиях, под гнетом капиталистического рабства, в борьбе с окружающей средой. Эта борьба создала свои специфические формы творчества, она научила художника, по выражению Белинского, «искать лекарства в самом зле», она сама по себе является величайшим шагом вперед в истории искусства или по крайней мере некоторых его видов и возможностей. Другие виды художественной деятельности принадлежат прошлому. «Относительно некоторых форм искусства, например эпоса, даже признано, что они в своей классической форме, составляющей эпоху в мировой истории, никогда не могут быть созданы, как только началось художественное производство как таковое, что, таким образом, в области самого искусства известные формы, имеющие громадное значение, возможны только на сравнительно низкой ступени художественного развития. Если это имеет место в области искусства в отношениях между различными его видами, то еще менее поразительно, что это обстоятельство имеет место в отношении всей области искусства к общему социальному развитию».

Рассматривая вопрос о судьбах искусства в буржуазный период мировой истории с этой единственно научной, диалектической точки зрения, легко понять, что высокое развитие таких форм художественного творчества, как музыка, лирическая поэзия, литературная проза, особенно роман, известный античности только в эпоху ее упадка, не противоречит тезису Маркса о враждебности буржуазного строя жизни искусству и поэзии, а, наоборот, подтверждает его. Кстати говоря, эта враждебность является едва ли не главной темой художественного творчества, по крайней мере в XIX веке.

Историческая Эстетика Маркса и Энгельса не имеет ничего общего с сентиментальной жалобой на упадок патриархальных нравов и поэзии прошлого. Прежде всего она указывает на громадное революционное значение тех экономических переворотов, которые созданы развитием товарного общества, особенно на почве капитализма. В широкой исторической перспективе эти процессы полезны и для художественного развития человечества. Сама погоня за богатством, которая диктует капиталистический принцип производства ради производства, при всей своей уродливости есть только ограниченная и превратная форма бесконечного развития человеческих сил. Это положение Маркса Ленин приводит в борьбе против экономического романтизма народников, с их обращением к патриархальному строю жизни — идиллической гармонии между производством и потреблением на низком уровне развития. В первом наброске «Капитала» есть замечательное место, заключающее в себе сравнительный анализ античной и буржуазной культуры с точки зрения их способности создавать законченные формы определенного содержания или, наоборот, открывать дорогу безграничному развитию этого содержания. В первом случае преимущество принадлежит античному миру, во втором — капиталистическому. Приведем это место полностью.

«У древних мы не встречаем ни одного исследования о том, какая форма земельной собственности и т. д. является самой продуктивной, создает наибольшее богатство. Богатство не выступает как цель производства, хотя Катон отлично мог заниматься исследованием того, какая обработка полей является наиболее выгодной; или Брут мог даже ссужать свои деньги за самые высокие проценты. Исследуется всегда вопрос: какой способ собственности обеспечивает государству наилучших граждан? Богатство выступает как самоцель лишь у немногих торговых народов — монополистов посреднической торговли, — живших в порах древнего мира, как евреи в средневековом обществе. Дело в том, что, с одной стороны, богатство есть вещь, воплощено в вещах, материальных продуктах, которым человек противостоит как субъект; с другой же стороны, богатство как стоимость — это просто власть распоряжаться чужим трудом не в целях господства, но для частного потребления и т. д. Во всех формах богатство принимает вещный вид, будь это вещь или отношение, опосредствованное вещью, находящейся вне индивида и случайно подле него. Вот почему кажется, что древнее воззрение, согласно которому человек, как бы он ни был ограничен в национальном, религиозном, политическом отношении, все же всегда выступает как цель производства, куда возвышеннее, если его сопоставить с современным миром, где производство выступает как цель человека, а богатство как цель производства. На самом же деле, если отбросить ограниченную буржуазную форму, чем же иным является богатство, если не универсальностью потребностей, способностей, средств потребления, производительных сил и т. д. индивидов, созданной универсальным обменом? Чем иным является богатство, если не полным развитием господства человека над силами природы, т. е. как над силами так называемой природы, так и над силами его собственной природы? Чем иным является богатство, если не абсолютным выявлением творческих дарований человека, без каких-либо других предпосылок, кроме предшествовавшего исторического развития, делающего самоцелью эту целостность развития, т. е. развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно к какому-либо заранее установленному масштабу? Когда человек воспроизводит себя не в каком-либо одном определенном направлении, производит себя во всей целостности, не стремится оставаться чем-то окончательно установившимся, но находится в абсолютном движении становления? В буржуазной экономике — ив эпоху производства, которой она соответствует, — это полное обнаружение внутренней сущности человека проявляется как полнейшее опустошение, этот универсальный процесс овеществления (Vergegenstandlichung) — как полное отчуждение, а уничтожение всех определенных односторонних целей — как принесение самоцели в жертву совершенно чуждой цели. Поэтому младенческий древний мир представляется, с одной стороны, чем-то более возвышенным, нежели современный. С другой стороны, древний мир, действительно, возвышеннее современного во всем том, в чем стремятся найти законченный образ, форму и заранее установленное ограничение. Он дает удовлетворение, которое человек получает, находясь на ограниченной точке зрения, тогда как современное не дает удовлетворения; там же, где оно выступает самоудовлетворенным, оно — пошло».

Если необходимо экономическое обоснование глубокой общественной и психологической разницы между культурой эпохи Бальзака и Достоевского и другой культурой, которая вызвала к жизни совершенные формы греческой пластики, приведенных слов Маркса совершенно достаточно. Но, разумеется, его точки премия не исчерпывается этой характеристикой двух ступеней, Возможна и необходима также третьи ступень культуры. В ней устраняется негативная форма, форма «полнейшего опустошения», в которой проявляет себя универсальное богатство «человеческой сущности» при капитализме.

«На более ранних ступенях развития отдельный индивид выступает более полным, именно потому, что он еще не выработал полноты своих отношений и не противопоставил их себе в качестве независимых от него общественных сил и отношений. Точно так же, как смешно тосковать по этой первоначальной дельности, столь же смешна мысль о необходимости остановиться на той полной опустошенности. Выше противоположности по отношению к этому романтическому взгляду буржуазный (взгляд) никогда не поднимался, и поэтому этот взгляд, как законная противоположность, будет сопровождать его до блаженного конца» На развалинах капитализма возникает третья историческая ступень — коммунистическая ассоциация будущего. Энгельс говорит о ней: «Ассоциация будущего соединит трезвость капиталистических обществ с той заботой об общественном благосостоянии, которая была в древнем мире, и таким образом достигнет своей цели».

Важнейшим преимуществом буржуазного периода истории является в глазах Маркса и Энгельса то обстоятельство, что он разрушает всякие устойчивые патриархальные порядки и создает систему быстрого движения вперед, среди самых напряженных общественных противоречий, которые заставляют трудящееся человечество по-новому смотреть на свое положение и толкают его на борьбу. Истинное «царство свободы» не позади, а впереди нас. Решение общественных противоречий основоположники марксизма искали не в утопическом «среднем состоянии», а в полном и всестороннем развитии этих противоречий, которое ведет к уничтожению их материальной основы, — частной собственности.

Маркс сам изложил свое понимание этой исторической диалектики в замечательной речи, произнесенной им на юбилее чартистской «Народной газеты» (19 апреля 1858 г.): «В наше время каждая вещь как бы чревата собственной противоположностью. Мы видим, что машина, обладающая чудесной силой сокращать и делать плодотворнее человеческий труд, приводит к голоду и истощению. Новоизобретенные источники богатства благодаря каким-то роковым чарам становятся источниками лишений. Победы искусства куплены, по-видимому, ценой потери морального качества. В той же самой мере, в какой человечество становится властелином природы, человек попадает в рабство к другому человеку или становится рабом своей собственной подлости. Даже чистый свет науки не может, по-видимому, сиять иначе, как только на темном фоне невежества. Результат всех наших открытий, всего нашего прогресса, очевидно тот, что материальные силы наделяются духовной жизнью, а человеческая жизнь отупляется до степени материальной силы. Этот антагонизм между современной промышленностью и наукой, с одной стороны, и нищетой и распадом, с другой, этот антагонизм между производительными силами и общественными отношениями нашей эпохи есть осязаемый, подавляющий и неоспоримый факт. Пусть одни партии оплакивают это, а другие желают отделаться от современных успехов техники, лишь бы избавиться вместе е тем от современных конфликтов; или пусть они воображают, что столь осязательный прогресс в промышленности непременно должен дополняться таким же столь же несомненным регрессом в политике. Мы, со своей стороны, безошибочно узнаем в этом печать того лукавого духа, который постоянно проявляется во всех этих противоречиях. Мы знаем, что для того, чтобы направить новые силы общества, необходимо, чтобы ими овладели новые люди, и люди эти — рабочие».

Читая эти строки, можно подумать, что они написаны сегодня. Все перемены, совершившиеся в капиталистическом мире за истекшее столетие, лишь усиливают краски в этом изображении общественной драмы современной эпохи. Колоссальные антагонизмы и неравномерности капитализма, особенно в его последней стадии, непосредственно ведут к осуществлению исторической миссии рабочего класса — диктатуре пролетариата. Только в результате этого социального переворота, говорит Маркс в своих замечательных «Письмах об Индии», прогресс человечества перестанет уподобляться отвратительному языческому идолу, который не желал пить нектар иначе, как из черепа убитого.

История с железной необходимостью ставит общество перед выбором: либо погибнуть в тисках чудовищных противоречий капиталистического строя, либо создать новые отношения, основанные на уничтожении господства человека над человеком, на взаимном сотрудничестве людей и разумном управлении развитием общественных сил. Этот реальный идеал человеческой истории в своем развитом виде — есть строй коммунистический, «он есть подлинное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он — решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение».

Результатом великого социального переворота, которым оканчивается «предыстория» (Vorgeschiclile) общества, должно быть создание цельного, всесторонне развитого человека, свободного от калечащих последствий общественной системы разделения труда, холопской иерархии профессий. Коммунизм является реальным осуществлением идеала общественной жизни и личного развития. «В пределах коммунистического общества — единственного общества, где самобытное и свободное развитие индивидов перестает быть фразой, — это развитие обусловливается именно связью индивидов, связью, заключающейся отчасти в экономических предпосылках, отчасти в необходимой солидарности свободного развития всех и, наконец, в универсальном характере деятельности индивидов на основе имеющихся производительных сил. Сознание своих взаимоотношений так же, конечно, станет у индивидов совершенно другим и не будет поэтому ни «принципом любви» или devouement, ни эгоизмом».

В обществе людей, не подчиненных более отупляющему действию неравенства классов и профессий, говорят Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии», философы видели идеал, которому они дали имя «Человек». Весь исторический процесс рассматривался с философской точки зрения как процесс самоотчуждения этого «Человека» и возвращения его к, себе. Действительная история движется в обратном порядке; всестороннее развитие личности является ее результатом, достигаемым только в процессе самой классовой борьбы, «революционно-критической практики». На почве нового общества становится возможным «развитие человеческой силы, которое является самоцелью, истинное царство свободы» . С уничтожением частной собственности отпадает самое большое препятствие для расцвета художественного творчества.

Такова главная мысль исторической эстетики Маркса и Энгельса. Мы изложили ее самым кратким образом, минуя богатые подробностями картины отдельных ступеней развития, глубокие замечания о различных формах искусства, характеристики великих и малых имен, имеющих отношение к истории литературы. Читатель найдет все это в книге, предлагаемой его вниманию. Нам казалось наиболее важным подчеркнуть в этом предисловии ту основную мысль, которая является одновременно партийным знаменем коммунизма и основанием его эстетики.

***

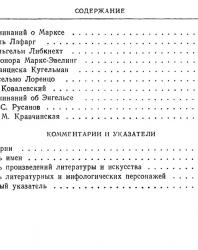

Первое издание этой книги появилось в 1937 году, если не считать весьма несовершенного сборника отрывков, опубликованного мною совместно спокойным Ф. П. Шиллером к пятидесятилетию со дня смерти К. Маркса (1933, изд. Коммунистической Академии). За последние двадцать лет вышел целый ряд полных и сокращенных изданий сборника «Маркс и Энгельс об искусстве» на иностранных языках. Книга, предлагаемая вниманию читателя в настоящее время, отличается прежде всего большей полнотой. В ней имеется ряд новых отделов, значительно расширено собрание отдельных замечаний Маркса и Энгельса по истории искусства и литературы.

Конечно, простые упоминания писателей или литературных персонажей не вошли в эту книгу. Исключение было сделано в тех случаях, когда такое упоминание в известной степени характеризует взгляды Маркса и Энгельса. При решении вопроса о включении того или иного отрывка приходилось принимать во внимание и другие обстоятельства, например важность определенной темы и полноту ее освещения в нашем сборнике. Так, например, ряд замечаний о Карлейле пришлось опустить. С другой стороны, в разделах, относящихся к Шекспиру или Бальзаку, приведены некоторые мелочи, не лишенные значения.

Изменения внесены также в структуру книги. Наиболее важное из них заключается в том, что раздел, посвященный общим вопросам художественного творчества, выдвинут е настоящее время на первое место. Как и в издании 1937 года, отрывки из ранних произведений Маркса и Энгельса (до эпохи «Немецко-французских ежегодников») выделены в особые разделы и помещены в конце книги, за исключением немногих, которые по тем или другим причинам включены в основной текст (они отмечены звездочкой). При расположении отрывков составитель руководствовался прежде всего их содержанием, принимая во внимание также хронологическую последовательность как самих явлений, о которых идет речь, так и высказываний Маркса и Энгельса.

Тексты даются по изданиям Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС или другим изданиям и публикациям. Только в тех случаях, когда отрывок ранее не переводился на русский язык, нам пришлось дать новый перевод. Но число таких отрывков в настоящем издании уже невелико благодаря издательской деятельности Института марксизма-ленинизма. К сожалению, нам удалось воспользоваться только 1—5 и 7 томами нового издания собрания сочинений, ввиду того что остальные тома к моменту сдачи книги в производство еще не вышли. Разнообразие изданий создало известные неудобства. Так, например, один и тот же отрывок из Шекспира, цитируемый Марксом, дается в разных переводах. Но мы не считали себя вправе вносить изменения в публикации сочинений Маркса и Энгельса, когда-либо изданных Институтом марксизма- ленинизма. Лишь в отдельных, исключительных случаях исправлены явные ошибки переводчика. Остальные подстрочные примечания принадлежат редакции собрания сочинений Маркса и Энгельса и других изданий (отмечено словом Ред.). Примечания, не имеющие никакой подписи, принадлежат Марксу и Энгельсу.

Переводы иностранных слов взяты из тех изданий, которыми пользовался составитель. В редких случаях, когда это было совершенно необходимо, они исправлены. Сокращения внутри отрывков допускались крайне редко; все подобные сокращения отмечены многоточием.

Составитель будет благодарен всем читателям этой книги за товарищескую критику и полезные указания.

Мих. Лифшиц

Комментарии

гамлет

Сб, 01/13/2018 - 21:45

Permalink

маркс о деньгах

Гость

Вс, 07/05/2020 - 16:37

Permalink

Отличная книга

Бротан

Ср, 07/29/2020 - 00:04

Permalink

Отзыв

Добавить комментарий