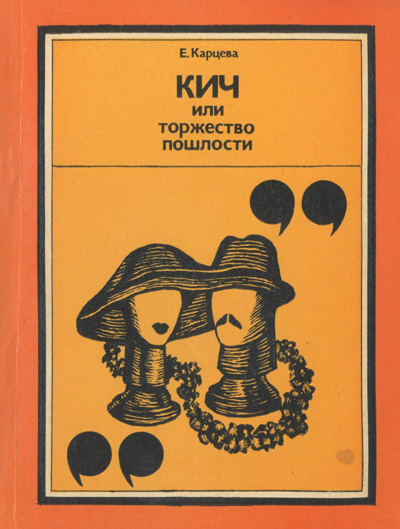

Кич, или торжество пошлости. Карцева Е.Н. 1977

| Кич, или торжество пошлости |

| Карцева Е.Н. |

| Искусство. Москва. 1977 |

| 159 страниц |

Это книга о неискусстве, притворяющемся искусством, о мещанском эстетическом идеале и о тех, кому выгодны его культивирование и его пропаганда на Западе. Кич — враг культуры, воспитатель конформистского сознания, распространитель пошлости. Он властно, нагло заявляет права на литературу, кинематограф, живопись, эстетическую организацию быта. В книге приводятся многочисленные примеры из практики псевдокультуры в наиболее развитых капиталистических странах — США, Англии, Франции, ФРГ. Кич заполоняет мир. Он опасен своей всеядностью, умением приспосабливаться к любым ситуациям и спекулятивно использовать их в своих целях, ложностью вкусовых критериев. В данной работе впервые в нашей искусствоведческой литературе кич подробно анализируется как эстетический феномен.

Точки отсчёта

Сон разума

— Правила моделирования

— Анатомия героя

Зелёный коврик

— Вернисаж дурного вкуса

— Триумф посредственности

— Конвейер суррогатов

Масштаб бедствия

Точки отсчёта

Техника в сочетании с пошлостью — это самый страшный враг искусства.

И.-В. ГётеТермин «кич» возник сравнительно недавно — во второй половине прошлого столетия. Его этимология, как полагают многие исследователи, связана с немецким глаголом «verkitschen», что означает «удешевлять». А затем появилось слово «кичмен» — мещанин, человек с дурным вкусом. Однако само явление существовало задолго до определившего его термина. Оно всерьез беспокоило уже Бальзака, который писал в романе «Знаменитый Годиссар»: «Наш век свяжет владычество силы обособленной, богатой творениями своеобразными, с владычеством силы единообразной, но обезличивающей,— она уравновешивает произведения, выбрасывает их в огромных количествах и повинуется единообразной мысли, этому последнему выражению общества».

На обложках современных книг о киче, как правило, фигурируют рисунки, стилизованные под открытки и олеографии столетней давности. На одной — обнаженная розовотелая женщина, обвитая розовым газовым шарфом, стоит, повернувшись лицом к ярко-синему морю с ослепительно белыми парусами яхт, и играет на скрипке. На другой — по такому же густо-синему, как море, озеру, к водам которого томно склоняются кричаще-зелёные кусты, плывет лодка, а в ней конфетная красавица в старинном платье с фижмами и буфами и конфетный красавец, перебирающий струны лютни. Вокруг них кувыркаются пухлые амурчики с традиционными луками в руках. На третьей — пышный гарем с пышными одалисками.

Конечно, все это характерно для старого кича, в котором верхом улыбчивой пошлости был резвый купидон, лукаво выглядывающий из тугого корсета полураздетой дебелой дамы. Можно вспомнить и более любопытные вещи, например открытку с «социальной подкладкой»: на стволе ружья, увитого розанами, висят в одеяльцах с бантиками семь веселых младенцев, а под ними надпись: «Чем чаще стреляет это ружье, тем быстрее растет народонаселение». Но это собрание откровенной пошлости, яснее всего обнажающее сущность кича, всё-таки не что иное, как знак системы — обширной, охватывающей почти любую область культуры.

Этот охват или, точнее, захват происходил постепенно. Кич вторгся прежде всего в литературу, породив чтение того рода, которое принято называть бульварным. Термин требует в обращении с собой осторожности, ибо расширительное его толкование, существовавшее раньше и существующее теперь, предполагает зачисление в разряд бульварной литературы вне зависимости от качества и авантюрно-лубочного романа вроде «Парижских тайн», и серии книг об Арсене Люпене, и приключенческой экзотики Л. Жаколио, Р. Хаггарда или Л. Буссенара. Между тем все это, пусть и не целиком застрахованное от пошлости, все же не только служило развлечению ума, но и входило в обязательный круг чтения многих поколений молодежи, принося скорее пользу, чем вред. Такова была необходимая ступень на пути к большой литературе.

И не это составляло главную отраду мещанства. Кичёвый роман — нечто совсем иное. К нему предъявлялись те требования, которые с такой наивной откровенностью высказал бессмертный персонаж «Бани» Маяковского Иван Иванович: «Сделайте нам красиво!» И — делали. Мещанин получал желаемое: описание роскошных апартаментов, «возвышенные» любовные диалоги, полный реестр великосветских развлечений, пристойную дозу эротики от сих и до сих — все то, что составляет смысл и содержание салонно-будуарного романа.

Все эти князья, графы, бароны — мастера галантерейного обхождения, все эти добродетельные Эмилии и Камелии, доблестные Раули и изысканные злодеи Гастоны, переходившие из книги в книгу, ничего общего не имели ни с реальной аристократией, ни с реальным миром. Они были сублимацией мещанского сознания, носителями мещанской нормативной морали и эстетики. Иными словами, персонажи кичёвого романа — идеальные мещане, перенесенные в идеальные условия существования, пошляки в мире пошлости.

К концу прошлого века кич предъявил права на эстраду. Утончённые увеселения дворянства сменились грубостью, плоскостью и сальностью буржуазных зрелищ. Программы кабаре подчинились вкусу нуворишей. А это был вкус все тех же любителей открыток с амурчиками, порхающими над целующейся парой, с полногрудыми дамами, демонстрирующими глубокое декольте и подвязки с розовыми бантиками, все тех же верных читателей кичёвого романа.

С появлением кинематографа этот вкус начал распространяться и на новое искусство. Прошло всего двенадцать лет после первого сеанса братьев Люмьер на бульваре Капуцинок — и кич на экране приобрел уже настолько массовый характер, что его нельзя было счесть явлением случайным. Уже тогда, в 1907 году, Ленин заметил (в беседе с А. Богдановым), что «кино, до тех пор, пока оно находится в руках пошлых спекулянтов, приносит больше зла, чем пользы, нередко развращая массы отвратительным содержанием пьес».

Пошлые спекулянты на Западе и до сих пор не выпускают кинематографа из своих рук, равно как и его младшего коллегу — телевидение. Для них это и товар, имеющий постоянный огромный сбыт, и — что не менее важно — надежный инструмент для «операций на мозге», то есть для воспитания конформистского сознания. «Класс, имеющий в своем распоряжении средства материального производства,— подчеркивали Маркс и Энгельс,— располагает вместе с тем и средствами духовного производства» Как же сочетается кич с идеологией?

Французский ученый Абраам Моль усматривает между ними неразрывную взаимосвязь. Он определяет кич как проекцию «буржуазных вкусов на художественное творчество», как «конформистское искусство, свойственное буржуазии эпохи материального процветания. Это не только стиль искусства, но и отношение к нему потребителей» . Добавим — и производителей. Ими владеют две генеральные идеи — отвлечение от сущего или полное его приятие.

В свое время Герберт Спенсер, размышляя о соотношении понятий красоты и пользы, путем изящных умозаключений пришел к выводу, что «окружающие нас вещи и повседневные события, которые сопровождаются ассоциациями, не отличающимися заметно от наших повседневных ассоциаций, относительно непригодны для целей искусства». Слово «относительно» указывает на то, что суждение это не категорично, а имеет целью лишь указать на предпочтительность для искусства не обыденного, а необычного материала.

Другой философ и теоретик искусства, Джон Дьюи, пошел еще дальше Спенсера и высказался с большей определенностью: «Если бы не тяготы и монотонность ежедневного существования, царство сна и мечты не было бы привлекательным. Невозможно длительное полное подавление эмоций. Эмоция уходит от тусклости и безразличия плохо организованного окружения и питается фантазией».

Это наблюдение носит, однако, как и вывод Спенсера, несколько общий характер, исключающий возможность дифференцированного подхода к истокам психологии восприятия и превращающий потребителя искусства в человека вне социальных групп.

Если отнести тезисы Спенсера и Дьюи к такому жизненно правдивому персонажу, как несчастная Настя из горьковской пьесы «На дне», то они окажутся отчасти справедливыми. Такой социальный тип существует на Западе и сейчас. Для этой категории людей уход в фантазию действительно есть результат «тусклости и безразличия» жизни, им не нужны в искусстве «окружающие нас вещи и повседневные события», ибо они слишком тяжелы и страшны, а будущее — бесперспективно. Настя ждала своего романного Рауля как избавителя, как мессию. Миры воображаемый и реальный потеряли для неё конкретное содержание, они слились.

Но совсем на другой основе строятся взаимоотношения современного западного мещанина и кича. Мещанин тоже за выключение искусства из сферы обыденного, он тоже предпочитает — на двухчасовом киносеансе или у экрана телевизора — сон наяву, вымысел — реальности, и это хорошо усвоили хозяева средств массовой коммуникации, хотя мы далеко не убеждены, что в их среде широко популярны трактаты Спенсера и Дьюи. Скорее всего, связь здесь опосредованная. Она в той духовной атмосфере, которую создают господствующие философские направления. Однако нас сейчас интересует не результат, а причины, к нему приведшие.

Современный потребитель кича, нынешний заказчик и пожиратель пошлости, принадлежит преимущественно к тому слою населения, для которого характерны достаточная материальная обеспеченность, довольство собой и жизнью, тяга к постоянному украшению этой жизни все новыми и новыми вещами и развлечениями. Кич в изобилии предоставляет мещанину украшения, соответствующие его вкусу, заботится о его душевном комфорте, воспитывает его в любви и уважении к самому себе. Он льстит ему, внушая убежденность в собственной полноценности, возводя его в сан поклонника изящного, и взамен получает возможность управлять его сознанием и определять круг его эстетических привязанностей. Реализация этой возможности приносит помимо всего огромную материальную выгоду.

Кичмену не нужна по-настоящему острая социальная проблематика, ему чужды и герои Достоевского и персонажи Фолкнера, слишком сложные, двойственные, враждебные его ничем не замутненному, самоуверенному спокойствию — ведь все это может внести в душу ощущение дискомфорта. Наивно полагать, что мещанин ищет в искусстве забвения. Нет, он требует отдыха или такого щекотания чувств, которое подобно легкому приятному массажу, которое если и вызовет на глазах слезы, то слезы умиления собственной чувствительностью, тонкостью и возвышенностью собственной натуры. Это не сопереживание, а необходимый для правильного функционирования организма психологический акт.

Погружаясь в иллюзорный мир кича, его потребитель обнаруживает сходство своих стремлений, своих представлений о морали, нравственности, эталонах успеха со стремлениями и представлениями точно сконструированных героев фильмов, книг и телепередач. В душе он такой же, он может то же самое, если, конечно, подвернется случай. И поскольку ему никогда не придет в голову трезво взглянуть на себя со стороны, он готов принять иллюзию за реальность.

Многочисленные модификации историй Золушек мужского и женского пола, королев «Шантеклера», неизвестных женщин, энергичных парней, становящихся миллионерами, воспринимаются потребителем кича вполне серьезно. Но при одном непременном условии — показанное или написанное должно обладать всеми внешними приметами жизнеподобия. Это очень важно для понимания особенностей современного литературного, кинематографического, телевизионного и почти всего живописного и прикладного кича. Ведь и кич и подлинное искусство, существуя рядом, пользуются одним и тем же строительным материалом для возведения своих сооружений. Только в одном случае получается настоящий дом, заселённый живыми людьми, а в другом — декорация наподобие потёмкинской деревни, из Окон которой выглядывают заводные, но внешне не отличимые от человека манекены.

Любая невероятная, фиктивная ситуация, любой суррогат характера, наконец, любая степень надуманности конфликта поглощаются кичменом с полным доверием, если герои действуют в узнаваемой бытовой обстановке или даже обстановке кричащей роскоши, но такой, которая соответствует мещанскому представлению об эталоне изысканности и, как говаривал блистательный Бендер, «шик-модерн».

Основываясь на иллюзорности содержания, кич в то же время соответственно вкусу своих приверженцев накладывает табу на условность, усложненность формы, ибо постижение такой условности требует известной эстетической подготовки и гибкости воображения. Потому-то в прикладном искусстве, даже доходя до крайней нефункциональности, он создает предметы, имитирующие нечто хорошо известное, знакомое всем. «Оригинально!» — говорит кичмен, покупая чайник, изображающий лежащую кошку с вытянутыми вперед лапами, и заменяет этим чудовищем действительно удобную вещь. И одновременно он не потерпит на живописном полотне никаких отступлений от натуральности. Это обстоятельство было подмечено уже очень давно, когда еще не существовало такого понятия, как кич.

В написанном в самом конце XVIII века трактате «О правде и правдоподобии в произведениях искусства» Гёте предложил вниманию читателей диалог между Зрителем и персонажем, названным им Защитником художника.

«Не потому ли,— спрашивал Зритель,— невежественный любитель требует натуральности от произведения, чтобы насладиться им на свой часто грубый и низкий лад...».

«Совершенное произведение искусства,— отвечал Защитник,— это произведение человеческого духа, и в этом смысле произведение природы. Но так как в нем сведены воедино объекты, обычно рассеянные по миру, и даже все наиболее пошлое изображается в его подлинной значимости и достоинстве, то оно — над природой...

Заурядный любитель не имеет об этом понятия и относится к произведению искусства как к вещи, которую он встречает на рынке, но подлинный любитель видит не только правду изображаемого, но также и превосходство художественного отбора, духовную ценность воссоединенного, надземность малого мирка искусства; он чувствует потребность возвыситься до художника, чтобы полностью насладиться произведением...».

В конце концов собеседники приходят к выводу, звучащему абсолютно злободневно: чисто внешняя похожесть еще не есть искусство. Воробей, увидев вишню, нарисованную «совсем как в жизни», пытается ее клюнуть, но это отнюдь не возводит холст, на котором она изображена, в ранг истинной живописи.

Требование натуральности далеко не безобидно. Производители кича совершают жесткий отбор материала, сохраняя лишь внешние приметы жизни, но с таким расчетом, чтобы случайное казалось обычным, а невероятное — вполне возможным. И жизнь эта предстает лишенной теневых сторон, острых социальных конфликтов и любой мало-мальски серьезной критики недостатков или тем более пороков общества. Это повседневное, упорное воспитание конформистского сознания, воспитание нерассуждающего человека, апологета существующих политических и общественных институтов. Это яд медленный, но верный. Даже в тех случаях, когда уже невозможно о чем-либо умолчать, когда такое умолчание может обернуться снижением авторитета и доходов, производители кича, вводя в фильмы, книги, телепостановки злободневные политические и социальные проблемы, никогда не затрагивают основ строя и разрешают эти проблемы ко всеобщему благополучию.

У творцов пошлости есть еще одно, не менее сильно действующее средство. Оно состоит в том, что апелляция к разуму или высокому чувству подменяется апелляцией к инстинктам. Это характерно для многих буржуазных ученых. Например, американский философ Джордж Сантаяна призывал искать возможность удовлетворения потребностей в себе самих. Найдя это удовлетворение, говорил он, «вы вернетесь к тому, что смог бы почувствовать спинной хребет, если бы он имел отдельное сознание». Мы опять-таки не станем, как и в случае со Спенсером и Дьюи, устанавливать прямую зависимость между действиями фабрикантов кича и призывом философа. Ведь размышления Сантаяны имели ту же отправную точку, что и теория Дьюи: непреходящую жестокость существования человека в капиталистическом мире. Исходя из совсем других посылок — не нравственного, а чисто практического, материального толка,— те, кто снабжает рынок кичем, его творцы и производители, положили тезис о «сознании спинного хребта» в основу своей деятельности.

И уже прямой практический вывод в кичёвом искусстве сделан из положения Зигмунда Фрейда о том, что разум отступает под двуединым напором полового и агрессивного инстинктов. Отнюдь не случайно, что главную ставку современный кич делает именно на спекуляцию сексуальностью и жестокостью. Здесь уже разум не просто отступает, он вовсе отсутствует. Это умелое манипулирование человеческим сознанием, точный учет психологии восприятия определенного, мелкобуржуазного слоя общества, подкреплённые быстрым прогрессом технических возможностей распространения культуры, и породили на Западе явление, называемое кичем. В нем окончательно оформился союз буржуазной идеологии с пошлостью.

Что же такое пошлость?

Обратимся к одному из самых авторитетных источников смыслового толкования слов и понятий—«Словарю современного русского литературного языка». Как это ни удивительно, но здесь нет определения пошлости ни в эстетическом, ни в бытовом, ни в каком-либо другом аспекте. Есть лишь производное от нее прилагательное «пошлый», поясняемое так: «избитый, безвкусный, банальный, низкий в духовном, нравственном отношении, вульгарный, содержащий что-либо неприличное, непристойное».

Все, как нам кажется, сформулировано очень верно, и этого вполне достаточно для обиходного пользования. Однако при конкретном анализе искусства такое определение оказывается недостаточным. Неправомерно, конечно, требовать от толкового словаря большего, но пошлость как эстетический феномен, к сожалению, выпала из поля зрения и философских справочных изданий и исследователей, занимающихся проблемами культуры.

Между тем пошлость представляется нам категорией не только качественной, оценочной, но и явлением концептуальным, обладающим собственными закономерностями. Это огромная держава с миллионами подданных, держава агрессивная, стремящаяся к постоянным захватам, и держава амбициозная, не признающая себя ни «банальной», ни «вульгарной», ни «низкой в духовном, нравственном отношении». И не столь уж наивны поэтому вопросы, которые мы сейчас поставим.

Почему опера Верди «Травиата» — высокое искусство, а испанский фильм «Королева «Шантеклера», в основе которого та же мелодраматическая история любви чистого помыслами юноши и дамы полусвета,— грубая подделка?

Почему аккуратно раскрашенная гипсовая кошка-копилка — символ мещанского вкуса, а разрисованная по видимости гораздо небрежнее, с яркими пятнами сусального золота, кармина и крона народная глиняная игрушка — подлинное украшение любого интерьера? (Мало того, почему одна и та же забавная поролоновая зверушка столь естественно воспринимается в руках ребенка и вызывает не до конца осознанное раздражение, когда мы видим ее болтающейся на ветровом стекле автомобиля?).

Почему «Спящая Венера» Джорджоне, несмотря на все выкрики ханжей,— шедевр мировой живописи, а рекламные плакаты американца Тома Вессельмана, на которых вместе с товарами изображены очень красивые, тщательно выписанные со всеми подробностями обнаженные женщины,— не более чем непристойны?

Почему, наконец, рассказ Эрнеста Хемингуэя «Снега Килиманджаро» считается одной из вершин его творчества, а одноименный фильм Генри Кинга — эталон кинематографической банальности?

Вопросы можно множить и множить. Причем отнюдь не случайно нами сведены вместе литература, прикладное искусство, кинематограф и опера и проведены параллели между произведениями разных веков. Мы постараемся доказать, что ни разновременность появления (даже учитывая эволюцию вкуса), ни специфичность каждого из искусств не влияют существенно на размежевание двух миров — подлинных эстетических ценностей и пошлости. Иначе говоря, предстоит определить точки отсчёта.

Попробуем приложить мерки наиболее очевидные: истинное искусство — талантливо, пошлость — бесталанна. Но что такое талант? Если мы сочтем за его признаки неординарность подхода к фактам жизни и канонам искусства, чувство «соразмерности и сообразности» (Пушкин), оригинальность формы, то, конечно, сопоставляемые произведения отойдут к противоположным полюсам. Народная глиняная игрушка будет с высоты своей оригинальности глядеть на дефилирующую где-то далеко внизу унылую колонну серийных кошек-копилок. И Виолетта, вместе с которой благодаря неповторимо прекрасной музыке Верди мы переживаем драму любви, окажется совсем в ином художественном измерении, чем Чарито из кабаре «Шантеклер» с ее бумажными страстями и чувствительными расхожими песенками.

Мы не рассчитываем, разумеется, на согласие поклонников «Королевы «Шантеклера» или владельцев копилок. Они могут сказать, что определение талантливости и бесталанности — занятие субъективное, щекотливое и все здесь зыбко. Ну что ж, согласимся на такое допущение, тем более что понятия эти далеко не достаточны для постижения разницы между искусством и пошлостью. В самом деле, бесталанное, бескрылое не обязательно бывает пошлым (в толковании словаря). Существует масса книг, фильмов, живописных полотен, предметов украшения быта, которые находятся на так называемом среднем уровне — в меру скучны, в меру интересны, однако не затронуты пошлостью. В то же время некоторые одаренные люди, скажем, упоминавшийся уже Том Вессельман, отдают дань пошлости (чаще всего по причинам коммерческого характера).

Кстати, «серийное производство» не обязательно служит синонимом «производства пошлого». В конце концов, все зависит от образца, взятого для копирования. Ведь миллионными тиражами выпускают и кошек-копилок и «Спящую Венеру». И, наоборот, не все оригинальное талантливо. Бездарным и даже пошлым может оказаться предмет индивидуального творчества, та же глиняная игрушка. Таким образом, критерии талантливости и бесталанности, серийности и оригинальности не адекватны критерию пошлости, хотя и важны при ее распознании.

Тогда, быть может, стоит рассмотреть этот феномен с точки зрения насыщенности произведений значительными социальными и художественными идеями? Однако нельзя ведь утверждать, что полное или почти полное отсутствие таких идей непременно свидетельствует о вторжении пошлости. Существовала и существует обширная область литературы и искусства, в которой обходятся без таких идей, не опускаясь, однако, до «банального» или «вульгарного». Достаточно вспомнить творчество Джерома К. Джерома, большинство ранних комических лент Чаплина, романы Агаты Кристи или по меньшей мере половину репертуара ансамбля «Биттлз». А кроме того, как раз в искусстве потребительском (формула эта — один из синонимов пошлости) почти никогда, даже в самой слезливой мелодраме, не обходится без социальных мотивов, позаимствованных, правда, в сфере искусства подлинного и переиначенных на свой лад. К тому же пошлость любит всегда быть одетой модно и потому мгновенно заимствует, опять-таки перекраивая по своей фигуре, все художественные новшества.

Известен, скажем, умный и саркастичный антивоенный гротеск Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил водородную бомбу». Но с ним соседствует очередная серия похождений Джеймса Бонда, фильм «Вы умираете только дважды» Льюиса Джилберта, в котором, как и у Кубрика, в центре событий стоит политический маньяк, задумавший погубить мир. Как будто бы актуально! На самом же деле маньяк этот здесь нужен только для того, чтобы перипетии борьбы с ним позволили с полным разворотом показать каскад смертельных трюков и любовных приключений главного героя. Попутно беззастенчиво используются художественные приемы, найденные Кубриком.

Пожалуй, это и есть одна из главных черт пошлости: она не столько подражает высокому искусству, не столько числится у него в эпигонах, сколько паразитирует на нем, низводя все, к чему прикоснется, до уровня банальности. Она своего рода анти-Мидас: любое её прикосновение превращает золото в мишуру.

В записных книжках Ю. Тынянова нам встретилось рассуждение-воспоминание о мещанине начала века. Внутри его жилища, пишет Тынянов, «развивалась эстетика очень сложная. Любовь к завитушкам уравновешивалась симметрией завитушек. Жажда симметрии была у мещанина необходимостью справедливости. Мещанин, даже вороватый или пьяный, требовал от литературы, чтобы порок был наказан — для симметрии. Он любил семью, как симметрию фотографий. Обыкновенно они шли, эти фотографии, по размеру, группами в пять штук, причем верхняя была часто (почти всегда) — вид, пейзаж. Помню, как одна мещанка снялась с мужем, а на круглый столик между собой и мужем посадила чужую девочку, потому что она видела такие карточки у семейных. (Здесь уже начинается нормативность мещанской эстетики.)».

Мир вещей за семь десятилетий существенно изменился. Но нормативность эта осталась неизменной. Ее заразительность, широчайшее эпидемическое распространение вносят тревогу, в которой звучат нотки отчаяния, в работы многих психологов, социологов и эстетиков Запада. Незатухающая «любовь к завитушкам» привела, по их мнению, к гипертрофии бессмысленного украшательства, к извращению функций прикладного искусства и его продукции. Ушла в прошлое кошка-копилка, но вместо нее появились футляры для губной помады, имитирующие форму скрипки; емкости для виски, заключенные в книжный переплет, или пепельницы, в которых сигареты гасят между женскими ягодицами. И зверушка, болтающаяся на автомобильном стекле,— все тот же знак нормативности мещанской эстетики.

Так что же принять за точку отсчёта? Обращаясь к прошлому, мы видим единственный достаточно твердый критерий для определения подлинного искусства — художественную классику. Созданное Гомером, Праксителем, Тицианом, Рабле, Шекспиром, Моцартом, Гойей, Рублевым, Пушкиным, Мусоргским, Л. Толстым (этот список каждый легко продолжит сам) мы считаем вершинами духа и эстетическими образцами. Уровень современной культуры невозможно, нам кажется, определять без сопоставления ее продукции с общепризнанными образцами — не как с эталонами, точность приближения к которым влияет на степень оценки, а как с проявлениями наивысшей художественной деятельности. Иначе, без опоры на такой фундамент, обессмыслятся и сам предмет исследования и методы, которыми это исследование ведётся.

Но для распознания даже в самом общем виде сути пошлости всё-таки недостаточно простой замены плюсов на минусы. Как мы видели, силлогизм «если талантливое всегда хорошо, следовательно, бесталанное — всегда пошло» сомнителен сам по себе и не охватывает всей проблемы, подобно любым другим сходным умозаключениям. А главная сложность в том, что здесь с особенной остротой вступает в действие категория вкуса. Мы пользуемся при этом общепринятой характеристикой вкуса как способности человека к различению, пониманию и оценке прекрасного и безобразного.

Существуют разные барьеры восприятия, и некоторые из них мешают разглядеть пошлость в истинном обличье, искажают перспективу и даже позволяют видеть ее там, где нужны совсем иные критерии,— в необычности материала и ситуации или в отступлении от догматической житейской морали. Неразвитый вкус способен возвести пошлость в ранг истинного искусства.

Именно это обстоятельство, подкрепленное быстрым прогрессом технических возможностей распространения любой продукции культуры (обстоятельство, немедленно поставленное на службу идеологии), и породило в буржуазной массовой культуре явление, которое называют кичем.

И если теперь, после всего сказанного, мы попробуем дать определение кичу, то оно окажется идентичным понятию пошлости как эстетического феномена. Кич, или пошлость,— это нищета духа, нищета вкуса, а следовательно, и нищета требований к культуре, сводящихся к гипертрофии украшательства в быту и к замкнутому кругу примитивных моральных схем, получению удовольствия без размышления в искусстве. В то же время кич — это школа конформизма, подмена реальности иллюзиями, манипулирование неразвитым сознанием.

Его широчайшее распространение в последнее время породило на Западе множество критических работ, пытающихся объяснить это явление. Только за последние несколько лет вышли такие исследования, как изданный в Америке сборник «Кич. Мир дурного вкуса» под редакцией итальянского эстетика Джилло Дорфлеса, уже упоминавшаяся книга французского ученого Абраама Моля «Кич, искусство счастья» и работа француза Жака Стернберга «Кич», очень убедительно иллюстрированная.

Почему именно сейчас возник такой обостренный интерес к кичу?

Причин тут несколько. Абраам Моль, например, делит развитие кича на два периода. Первый связан с формированием буржуазного сознания, когда кич был искусством жизненного окружения и любовь к украшательству, к «завитушкам», показной пышности интерьера и одежды как бы свидетельствовала о поисках класса, пришедшего к власти и богатству, своего стиля жизни.

Характерный для второго периода неокич, расцветший в 60—70-е годы нашего века, уже во многом стилизация, связанная с модой на старину. Но в то же время это и проявление в искусстве основных социальных и эстетических закономерностей современной стадии развития капиталистического общества. Тут и культ вещей— основной экономический рычаг «общества потребления», и самодовольная успокоенность бездуховной сытости, столь характерная для западного мещанина, и тяга к полному комфорту не только в быту, но и в искусстве, и стремление к жизни «напоказ», что неизбежно сказывается на эстетических вкусах, и страх перед научно-техническим прогрессом, находящий опосредованное выражение в литературе и кинематографе, и многое другое.

Все эти причины, вместе взятые, и породили идейно-эстетическую систему кича. Являясь частью буржуазной массовой культуры, в которой существуют разные художественные уровни, кич сохраняет все присущие ей идеологические закономерности, находясь при этом на самой низшей, наиболее примитивной ступени искусства. Четко выраженная определенность художественных особенностей, тесная связь с современным уровнем мелкобуржуазного, обывательского сознания, сходство исходных принципов в разных его видах позволяют нам выделить кич из гораздо более широкой системы западной массовой культуры.

Однако, как мы уже писали, пошлость, будучи основой кича, не всегда адекватна бесталанности. Иногда элементы пошлости проникают и в высокопрофессиональные произведения массовой культуры и даже в произведения авангардистские. Достаточно вспомнить уже упоминавшиеся плакаты Тома Вессельмача или композиции Роберта Раушенберга. Бывают случаи, когда талантливые мастера по тем или иным причинам используют элементы эстетики кича — благополучные финалы, не вытекающие органически из развития действия, вторичность драматургической конструкции, однолинейность характеров и т. д. Анализ всех этих случаев по независящим от автора обстоятельствам остался за рамками настоящего исследования.

В первом пока в нашей эстетической литературе очерке, посвящённом кичу, рассматриваются, за единичными исключениями, лишь образцы бесспорного, малохудожественного кича. Нам кажется, что сначала следует попробовать определить некоторые общие его закономерности. Вот почему последующие две главы посвящены не столько анализу многочисленных разновидностей кича, сколько его идейным и эстетическим принципам.

Добавить комментарий