Семь светочей архитектуры. Джон Рёскин. 2007 (1849)

| Семь светочей архитектуры |

| Джон Рёскин |

| Перевод с английского: М. Куренная, Н. Лебедева, С. Сухарев |

| Азбука-классика. С.-Петербург. 2007 |

| ISBN 978-5-352-02208-5 |

| 320 чтраниц |

| Seven Lamps of Architecture |

| John Ruskin |

| London. 1849 |

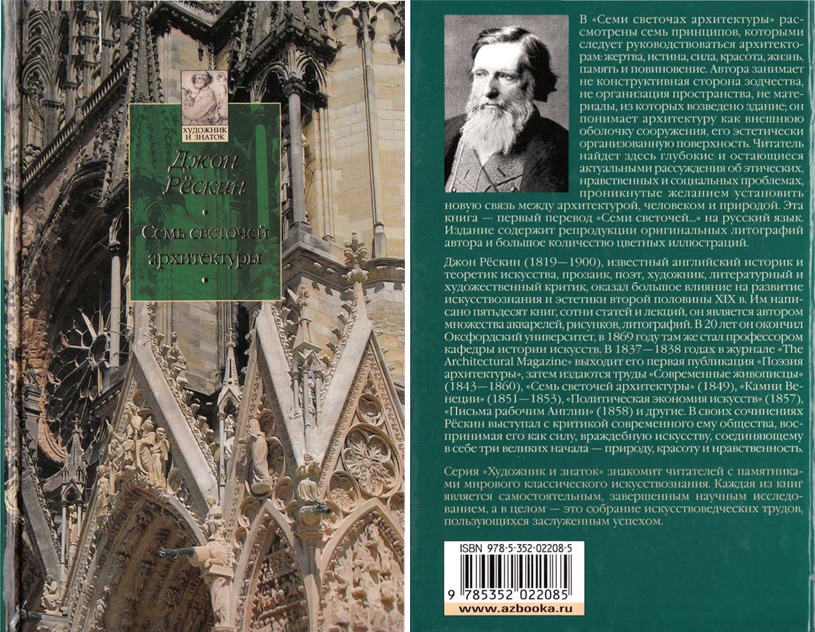

Книга известного английского историка и теоретика искусства, прозаика, поэта, художника, литературного и художественного критика Джона Рёскина «Семь светочей архитектуры» увидела свет в 1849 году и сразу снискала большую популярность у современников. В ней рассмотрены семь принципов, которыми следует руководствоваться архитекторам: жертва, истина, сила, красота, жизнь, память и повиновение. Автора занимает прежде всего не конструктивная сторона зодчества, не организация пространства, не материалы, из которых возведено здание; он понимает архитектуру как внешнюю оболочку сооружения, его эстетически организованную поверхность. Читатель найдет здесь глубокие и остающиеся актуальными по сей день рассуждения об этических, нравственных и социальных проблемах, проникнутые желанием установить новую связь между архитектурой, человеком и природой. Эта книга — первый перевод «Семи светочей...» на русский язык. Издание содержит репродукции оригинальных литографий автора и большое количество цветных иллюстраций. Оно адресовано как специалистам, так и всем интересующимся вопросами художественного творчества.

Александр Раппапорт. Джон Рёскин и его «Семь светочей архитектуры»

Предисловие

Вводная глава

Глава I. СВЕТОЧ ЖЕРТВЫ

Глава II. СВЕТОЧ ИСТИНЫ

Глава III. СВЕТОЧ СИЛЫ

Глава IV. СВЕТОЧ КРАСОТЫ

Глава V. СВЕТОЧ ЖИЗНИ

Глава VI. СВЕТОЧ ПАМЯТИ

Глава VII. СВЕТОЧ ПОВИНОВЕНИЯ

Примечания

Список иллюстраций

Джон Рёскин и его «Семь светочей архитектуры»

Я рискну навлечь на себя насмешки, признавшись, что моей заветной мечтой было привить английской молодежи желание охотнее созерцать птицу, чем стрелять в нее.

Дж. Рёскин. Лекции об искусствеКнига Джона Рёскина «Семь светочей архитектуры», вышедшая в Лондоне в 1849 году, в отличие от многих других теоретических трактатов, и прежде всего самого известного и основополагающего из них — трактата Витрувия, — не была ни потеряна, ни забыта. Ей воздавали должное, но и в целом, и в деталях она совершенно не воспринималась архитекторами прошлого века. И книга, и сам автор считались образцами наивного и старомодного утопизма, бесповоротно отмененного успехами современной науки и техники, авангардистского искусства и социальных революций. Впрочем, личность Рёскина вот уже более ста лет вызывает противоречивые чувства. Многих раздражают его самоуверенность, нежелание прислушиваться к чужим мнениям, а порой и небрежность в обращении с фактами и идеями. В особенности же ему ставят в вину неспособность разглядеть в Хрустальном дворце будущее архитектуры. Хотя с Рёскиным кое-кто был бы и солидарен, например Вальтер Беньямин, через сто лет увидевший в массовом тиражировании опасность для современной культуры.

Эта книга шла настолько против современного течения в архитектуре, что — вопреки своей остро критической направленности — стала невольно отождествляться с духом викторианской эпохи, высмеянным впоследствии архитектурным авангардом XX века.

Увлеченность новейшей строительной техникой, принципами геометрии, стандартизации, механизации делала невозможным для современной архитектуры спокойно и непредвзято воспринимать Рёскина. Книга была отвергнута мощным потоком новых исторических предпочтений и революций.

Но время современной архитектуры, рожденной XX столетием, подходит к концу, повсюду видны поиски каких-то новых путей. Их пытаются найти в диаметрально противоположных направлениях — и в современной математике хаоса и нелинейности, и в радикальной эклектике, и в «архитектуре без архитекторов». В этом контексте неуверенности и предчувствий, охвативших архитектурное мышление в первые годы нового тысячелетия, и появляется потребность более внимательного и сочувственного перечитывания полузабытого. Мы перелистываем пыльные страницы некогда популярных сочинений и вспоминаем, что еще есть в репертуаре исторической мысли, не может ли сгодиться что-либо из старого, завалявшегося на чердаке культуры, для строительства новой жизни.

Конечно, далеко не все в наши дни чувствуют необходимость решительного поворота. Мы устали от революций, нам хочется нащупать принципы не столько революционного, сколько эволюционного развития, вопреки восхвалениям нелинейности нас гложет тоска по линейности, кажется уже совершенно недоступной в эпоху «конца истории». Нам хочется «большого будущего», когда можно будет встать во весь рост и вдохнуть полной грудью.

Но стоит ли в этих поисках лезть на чердак и рыться в бабушкином сундуке? Быть может, мы найдем там нечто забавное, какой-нибудь полуистлевший костюм, пригодный для маскарада, — но можно ли найти там нечто серьезное?

Книга Рёскина менее всего пригодна для маскарада, в ней, в отличие от множества фолиантов и журнальных подшивок того времени, мы не отыщем витиеватых орнаментов, археологических реконструкций или эклектических фасонов. Разве что самый стиль речи поначалу будет напоминать затейливость викторианской прозы. Но едва ли мы стали бы сегодня рукоплескать викторианскому оратору в толпе наших прапрабабушек. Эпоха, в которую жил Рёскин, обладает не слишком высокой репутацией. Мы все еще поклоняемся научным и техническим гениям XIX столетия — Дарвину, Фарадею, Марксу, но к общему фону относимся весьма скептически, а Рёскин волею судеб кажется не светочем, а одним из явлений фона, вопреки напыщенному названию своего архитектурно-теоретического трактата.

Читать Рёскина трудно. Для того чтобы выдвинутые им идеи могли быть по достоинству оценены, необходима готовность понять их не только в историческом, но и в современном контексте. Что же, попытаемся сосредоточиться на связи его мыслей с теми современными проблемами, в свете которых они выглядят как незаурядные догадки и озарения.

Форма и смысл

В трактате Рёскина силен антиформалистический пафос. Он смотрит на архитектуру не глазами эстета, а глазами проповедника-моралиста, что часто ставится ему в вину. Однако нельзя упрекнуть Рёскина в бесчувственности к форме, ибо архитектурная форма переживалась им с редкой для всей архитектуроведческой литературы интенсивностью. Рёскин стремился выйти за пределы способности переживания, он предпочитал (в этом сходство с глубоко его почитавшим Львом Толстым) исходить из требований морали. В морализме и сила, и слабость его позиции. Говоря так, мы ни в коем случае не должны делать вид, что нам известен способ разрешения скрытой здесь антиномии между нравственностью и вкусом. Марксизм видит средство разрешения данного конфликта в исторических условиях производства и потребления. Рёскин тоже во второй половине своей жизни ушел в сферу по-своему понимаемой политэкономии.

Различие Рёскина с Марксом именно в историзме. Для Маркса политэкономия, мораль и вкус — все в равной мере суть категории и явления исторические. Базовым приоритетом обладает история экономических и социальных отношений, а вкус и мораль следуют ей, образуя «надстройку». Рёскин такого историзма не принимал. Столь чувствительный к идее времени и темпоральности (в этом, на мой взгляд, одна из причин почитания Рёскина Марселем Прустом), он почти бесчувствен к истории. И это в век триумфального историзма, когда везде, в том числе и в архитектуре, применялись образцы, откопанные археологами.

Обычно думают, что Рёскин был, прежде всего, фанатичным почитателем готики. Но, в отличие от немецких и французских романтиков, готика если и прельщает его, то отнюдь не как историческое явление, не как историческая прародина европейского духа, не как опора национального самодовольства, а как совокупность принципов, которые сами по себе к истории почти никакого отношения не имеют.

Рёскин равнодушен к стилю настолько, насколько это было возможно в эпоху сплошного историзма и стилизации. Теперь понятно, почему им не зачитывались авторы книг, мысль которых была направлена на категории «стиль» и «эпоха».

Отчасти именно этим можно объяснить и равнодушие, с которым Рёскин смотрел на искусство прошлых веков, открываемое археологией. Пусть Ренессанс и классицизм ему были чужды по вкусовым соображениям, но он был равно глух и к Востоку, и к Египту — все это его совсем не занимало. Видимо, он понимал форму не так, как английские историки искусства и немецкие теоретики художественной формы.

Рёскину важнее были нравственность и жизненная достоверность искусства, а соотнести их с формой отнюдь не просто. В качестве соединительного звена между этими категориями можно было бы, пожалуй, использовать категорию «смысла». Рёскин искал не исторические и не вечные, образцовые формы — он искал осмысленные формы. Но тогда может показаться, что Рёскин — функционалист и конструктивист, видящий в формах прежде всего практический и технический смысл. Но Рёскин, хотя, безусловно, и оказал влияние на становление функционализма и конструктивизма, — не был приверженцем ни того ни другого. Конструктивные и функциональные мотивы были для него только частностями, за которыми лишь просвечивает мораль, ибо они оперируют в основном отвлеченными отношениями между функцией, конструкцией и формой. Рёскин же мыслил эти отношения как атрибуты человеческого поступка и манифестацию фундаментальных ценностей. Смысл для него был смыслом человеческой жизни, которая лишь отчасти могла выражаться оправданностью функциональных и конструктивных форм. Он не просто расширял понятие смысла (функции) до человеческих отношений, но и видел воплощение этих отношений в несколько идеализированном представлении о нравственной семейной жизни (родители, дети, природа в виде приусадебного садика) и творческой преданности любимому делу, строительству, ваянию и живописи. Его идеал — независимость творца от диктата моды и всего общепринятого. Именно поэтому, возможно, Рёскину столь важна категория «памяти». Его «память» — это не только память рода и традиции, но и индивидуальная память, память детства, которая связывает все в человеческом опыте и выступает фундаментальной основой всякой символизации.

В архитектуре Рёскин видел одно из средств человеческого общения, делающих человека общественным, а общество — человечным. Но так понимаемый смысл не может ни транслироваться, ни тиражироваться: он не приспособлен к массовой технологии и промышленному производству, равно как и к стилю. Стиль в самом простом и широком его понимании есть все же тиражирование всеобщего, обезличенного нормативного образца, а смысл индивидуальной коммуникации никак в норму не укладывается, смысл есть парадоксальная норма ненормативного (зато осмысленного) поведения.

В этом отношении ближе к рёскиновскому была бы формула стиля, данная Жоржем Бюффоном: «Стиль — это сам человек». Но хотя мы часто повторяем афоризм Бюффона, он остается довольно отвлеченным понятием, так как проявляется только в исключительных случаях и присущ лишь деяниям некоторых выдающихся личностей, авторов «стиля». Там же, где властвуют формы, фасоны и мода, — в нашей обыденной жизни — мы видим стиль не в самом человеке, а в нормативных формальных стереотипах, которые человек принимает пусть даже добровольно, но едва ли следуя собственной индивидуальности. Проблематика, просвечивающая сквозь эту рёскиновскую критику стиля, в известной мере и есть критика вкусового тоталитаризма, когда немногие центры диктуют свой вкус молчаливым массам. В этом можно видеть демократизм Рёскина, которого до сих пор так недостает современной архитектуре.

Готика и проблема стиля

Термин «стиль» в XIX веке употреблялся редко. В англоязычных странах эта особенность не исчезла и до сих пор (например, в словаре «Oxford Companion to Art» этого слова нет вообще). Тем не менее в середине XIX века в Лондоне споры о том, каким должно быть новое здание Министерства иностранных дел на Уайтхолле — «классическим» или «готическим» — называли «битвой стилей» (The Battle of Styles). Приглашенный лордом Пальмерстоном поклонник Рёскина сэр Гилберт Скотт-старший сначала сделал проект в готическом стиле, но после многих споров и переделок пошел на уступки, и здание было построено в духе ренессанса.

В самом начале XIX века проблема стиля стояла не менее остро, чем в начале XX века. После геометрических абстракций Леду и Булле и увлечения неоклассицизмом на сцену постепенно выходит неоготика и к середине века становится, безусловно, доминирующей. Готику признавали в Германии, Франции, Великобритании, России и США.

Но сколько людей — столько и готик. В Британии Август Пьюджин в 1836 году опубликовал книгу, в которой провозгласил готику истинно христианской и национальной архитектурой. Несмотря на то, что сам он был по происхождению французом, а по вероисповеданию католиком, в Англии его книга имела огромный успех и ему с Чарльзом Бэрри поручили проектирование здания Британского парламента, что можно расценивать как победу готики в более ранней «битве стилей».

Рёскин также считался пропагандистом готики наравне с Пьюджином. Николас Певзнер полагает, что все свои идеи он позаимствовал у Пьюджина, хотя сам Рёскин от влияния Пьюджина всячески открещивался, порой заявляя, что вообще его не читал. Пьюджина он, конечно, читал и если не хотел иметь с ним ничего общего, то отнюдь не по незнанию и едва ли по ревности к славе лидера готического возрождения. Это совсем не в духе Рёскина, человека благородного и принципиального. Скорее всего, он стремился не столько присвоить себе приоритет, сколько подчеркнуть различия в точках зрения, ибо иначе, чем Пьюджин, понимал готику.

Собственные взгляды Рёскина на архитектурный стиль и готику были изложены им, главным образом, в книге «Камни Венеции», вышедшей в свет в 1851 году. К тому времени готика была уже в моде во Франции, где ее основным адвокатом стал Эжен Виолле ле Дюк. Но Рёскин не ссылался и на него, ибо и с ним расходился в понимании этого стиля.

Для того чтобы понять, почему Рёскин столь ревниво относился к готике, необходимо принять во внимание, что ее, как и другие «возрождавшиеся» (reviving) стили, в XIX столетии воспринимали двояко.

С одной стороны, в ней видели исторический стиль, стиль Средних веков, а с другой стороны — ее рассматривали (подобно классике) как стиль будущего, стиль современности. И в таком перспективном ее толковании добиться общего понимания было труднее.

Рёскин, как и Виолле ле Дюк или Пьюджин, постоянно заявлял, что готика — это не стиль и не формальный канон, а совокупность принципов, методов. Читатель без труда уловит в этом популярный в сталинское и позднейшее время тезис, что и социалистический реализм — не стиль, а метод; такова логика идеологического и морального понимания искусства, противопоставляемая «формализму». В «Камнях Венеции» он предпринимает отчаянную попытку категориального синтеза готики, объясняя своим читателям, что готика — это не нечто данное и конкретное, а совокупность творческих принципов. И в соответствии с ранее примененным им методом изложения теоретических взглядов в «Семи светочах» он предлагает систему принципов (на этот раз, правда, их только шесть), которые в совокупности дают образ и понятие готики. Он предупреждает читателя, что данные принципы характеризуют не конкретную историческую готику, а некую «готичность» (Gothicness), которую не нужно отождествлять с готикой. Ибо опять-таки готика — это прошлое, в то время как готичность — это, с точки зрения Рёскина, идеальное будущее архитектуры. Вот эти принципы: Грубость, Непостоянство, Гротескность, Натуральность, Сила, или Крепость, Излишество, или Щедрость. Грубость он объясняет условиями северной природы, в которой зародилась и расцвела готика; непостоянство — свободой камнерезов творить в соответствии с индивидуальной фантазией и наблюдательностью; натуральность — интересом к природе и ее формам; гротескность — пристрастием к смешному и ужасному; силу — потребностью в крепости ажурных конструкций, а излишество, или щедрость, — в соответствии с ранее введенной им в «Семи светочах» категорией жертвы как символа социальной связанности с высшими идеалами (религии).

Обосновывая свои принципы, Рёскин приводит параллель из области химии и минералогии. Каждый минерал, говорит он, имеет некий внешний характерный облик — цвет, блеск, кристаллическую структуру. Но подлинная его природа обусловлена химическим строением, связью атомов в молекулах. Выделенные Рёскиным шесть принципов, или свойств, готики он склонен отождествлять с атомами, а внешний вид, форму — с ее внешними видимыми свойствами.

Разница, конечно, в том, что при соответствующем химическом строении минералы, безусловно, принимают свойственные им формы. А при использовании указанных принципов в творчестве мы едва ли можем быть уверены в том, что они дадут определенную стилистическую форму. Спрашивается, в какой мере сам Рёскин понимал, что в своей «готичности» он создает программу стиля, которая не стремится предопределить его формальной конкретности? В какой мере он отдавал себе отчет в том, что разные люди, даже если они будут искренне следовать этим принципам, едва ли придут к схожим формальным результатам? И более того, хотел ли Рёскин, чтобы такое схождение итогов имело место, или ему было достаточно только дать программу и далее предоставить исполнителям реализовать ее в соответствии с их склонностями, способностями и темпераментом?

Думаю, что эти вопросы так и остались без ответа — как практического (едва ли Рёскин восторгался теми немногими сооружениями, которые были построены в соответствии с его принципами), так и теоретического. Ни ему, ни его последователям не удалось обеспечить эту формальную схожесть стиля.

Эти проблемы остаются нерешенными и до сего дня, именно они и составляют больной вопрос формообразования и стиля. И лишь случайное или неслучайное согласие какой-то части архитекторов XX века, пришедших к формулировке чего-то общего, имевшего название «современный стиль» и удерживавшегося в течение пятидесяти лет в большинстве стран Западной Европы и США, создавало впечатление, что такой стиль на основе конструктивных и функциональных принципов и геометрической орнаментики удалось-таки создать. Точно так же долгая история теории архитектуры, развивавшаяся под сенью классического языка ордерной системы, создавала иллюзию того, что форма полностью подчинена принципам. На этом строился тысячелетний архитектурный рационализм, и при переходе от классицизма к готике он впервые был если не отвергнут, то его проблематичность начала вырисовываться со всей ясностью, способной устрашить теоретика архитектуры, ибо именно здесь он не может не чувствовать, что вся его вековечная мудрость построена на шатком основании привычки и традиции и что стоит вынуть эти привычки из-под его теоретической системы — вся конструкция рухнет. Рёскин не мог не чувствовать этой опасности и, пытаясь заглушить сомнения, усиливал энтузиазм своих проповедей и риторику роскошных поэтических описаний.

Мифология смысла

Сегодня можно взглянуть на Рёскина как на идеолога перехода от архитектуры стиля к архитектуре смысла. Его моральная проповедь может теперь быть истолкована как отказ не только от классицизма, но и от всякого стиля и как переход к смысловому анализу архитектуры. Он сам сформулировал это в первых строках «Семи светочей»: «Архитектура — это искусство располагать и украшать сооружения, воздвигаемые человеком для различных нужд, так, чтобы вид этих зданий способствовал укреплению душевного здоровья, придавал силы и доставлял радость».

Значение этих слов достаточно широко, но в них нетрудно заметить ориентацию архитектуры на человеческую жизнь в целом как на смысловой феномен, а не как на вспомогательное средство для решения частных задач. Смысл Рёскин отождествлял с сугубо личным отношением человека к миру, и прежде всего к своему дому и к своему делу. Такое понимание смысла, по мнению позднейших социологов архитектуры, страдает сентиментальной асоциальностью, замыкая его в узком кругу викторианских добродетелей. Этот недостаток понимания смысла в рёскиновской концепции действительно существует. Тем не менее Рёскин отнюдь не замкнут в мещанской атмосфере домашней жизни, он повсюду находит общие принципы мироздания: и в Боге, и в космосе, и в органической природе, и в движениях души. Чего, на наш взгляд, действительно не хватает пониманию смысла Рёскиным — так это рефлексивного анализа самой «логики смысла». Рёскин усматривает смыслы и умело обнаруживает их в мельчайших проявлениях природы и культуры, но механика смыслообразования у него всецело определяется нравственной чистотой и щедростью намерений. В рёскиновском смыслообразовании почти нет той антиномичной хитрости, которая на самом деле пронизывает не только хитросплетения человеческого разума, но и многообразные проявления природы. Этот недостаток смысловой логики Рёскина, однако, нужно рассматривать вкупе с ее преимуществами, открывающими путь к вкусу неискушенной публики, ибо ей было вполне достаточно общедоступных представлений о моральной чистоте и не было надобности выходить из круга домашних забот на беспредельные просторы истории с их водоворотами и катаклизмами. В этом был элемент мещанской этики, но не той слащавости, которую легко обнаружить в викторианской культуре, а в глубокой привязанности к прочной опоре существования, без которой широкие просторы исторических бурь были бы способны убить и саму эту человечность, что мы и наблюдали в прошлом столетии на весьма убедительных примерах.

Эхо рёскиновской вкусовой морали можно услышать в таких более поздних концепциях, как концепция «жизненного мира» гуссерлианской экзистенциальной феноменологии, хайдеггеровской «подручности» или поэтики пространства Гастона Башляра.

Но без мышления в исторических категориях и учета исторической противоречивости взглядов и мнений вкус жизни теряет остроту. Драма идейных противоречий на самом деле отражается в феномене индивидуальности, которая признается Рёскиным как одно из основных творческих начал. Но если есть индивидуальные различия, то они неизбежно где-то сталкиваются и пересекаются, и внутренний мир человеческого мышления и чувства, воспринимая эти внешне социальные и культурные антиномии, заряжается гётевской драмой несовместимости. Пытаясь компенсировать вытекающий отсюда недостаток внутреннего драматизма, Рёскин усиливает стихийный драматизм природы, к которому чувствителен каждый человек. Но бури и ураганы вне логической трансформации в мысли и чувстве, которые переживает человек, грозят превратиться в бури в стакане воды. В какой-то мере это происходит и в текстах Рёскина, и в той архитектуре, которая создавалась при его непосредственном участии. Тут сказался дефицит рефлексии, и отказ от формализма обернулся анемичностью выразительных ресурсов архитектуры, выросшей на почве рёскиновской поэтики.

Смыслы рёскиновской поэтики воссоздают некий утопический миф о мире, в котором нет истории, в котором достигнута гармония между природой и человеком, где люди живут в дружбе и согласии. Ведь в своих статьях и книгах, касающихся политэкономии, он постоянно провозглашал отказ от конкуренции как убийственного для человека начала и восхвалял гармонию и кооперацию. Рёскин противопоставлял свои идеалы всем концепциям социальной (в том числе и классовой) борьбы. Он не был апологетом ни капитализма, ни феодализма, в сущности, он исповедовал идеалы социализма, конечно христианского, а не пролетарского. Предлагавшиеся им реформы, частично прочно вошедшие в жизнь, предполагали ограничение права собственности, и современные авторы не без оснований видят в Рёскине предтечу израильских кибуцев и маоистских коммун, быть может, даже сталинских колхозов. Он настаивал на том, что богатые имеют не больше прав на собственность бедных, чем бедные — на собственность богатых. Все эти идеалы Рёскина обычно рассматриваются как выражение его утопической программы, хотя в ней не больше утопического, чем в кондиционерах или супермаркетах, они уже стали действительностью в странах, где действуют законы о пенсиях и бесплатных школах, охране памятников и защите природы. Они уже стали настолько привычными, что никому и в голову не придет связывать их с именем викторианского проповедника орнамента.

Однако, говоря о мифологичности рёскиновского смыслообразования, мы имеем в виду не столько его проекты, ставшие или не ставшие реальностью, сколько самый характер смысла как интеллектуальной организованности человеческого общества. Ибо смысл есть то, что выступает для людей как некая очевидность, синтезирующая в себе внешние и внутренние измерения человеческой (в том числе моральной и социальной) и природной жизни.

Антиформализм Рёскина был в известной степени и антипрофессионализмом. Рёскин не просто избегал ссылок на теоретиков архитектуры, он избрал манеру проповеди, идущую по касательной к авторитетам и специалистам, он обращался только к здравому смыслу и нравственному чувству. Если исходить из общепринятой теории о том, что мифологию сменила наука, которая неизбежно сопряжена с профессионализацией и специализацией мысли, то отказ от обращения к науке и научным авторитетам можно истолковать как возвращение к донаучному, допрофессиональному горизонту культуры, который можно назвать мифологическим. Сдвиг проблематики от формы в ее специально-профессиональном толковании к смыслу как категории общедоступного дискурса представляется сегодня весьма перспективным, и именно поэтому в рёскиновских проповедях можно видеть зерна будущей теоретической рефлексии. Но возврат к мифологии и отход от науки влечет за собой и переосмысление времени, как бытового, так и воображаемого, как профанного, так и сакрального, как художественного, так и научного. И прежде всего самой истории.

История

Девятнадцатый век был веком триумфа исторического мышления. Маркс и Энгельс говорили, что история — это единственная наука, которую они знают. Для романтиков история была не столько наукой, сколько Аркадией паломников. Музейное дело и музейное строительство в какой-то мере удовлетворяло потребности лишь тех городских слоев, которым было не под силу отправляться в далекие путешествия, Grand Tour, которые были еще в моде в Англии в середине XIX века, путешествия по Греции и Италии. Сам Рёскин исколесил и прошел пешком много стран, исследуя исторические памятники готики и Проторенессанса в Германии, Франции и Италии.

Рёскин, однако, путешествовал не только ради исторических впечатлений, его манила и природа. Он был одним из предтеч или первых энтузиастов экологического туризма. Но и в природе, которую он обожал (особенно его прельщали горы), он видел следы геологической эволюции, всесилия времени, естественной истории.

Следует подчеркнуть различие в способах постижения и созерцания истории. Историю можно изучать по ее вершинным образцам: классическую эпоху — в Греции, расцвет готики — во Франции, итальянский Ренессанс времен Браманте и Леонардо — во Флоренции. Историю можно постигать и как набор тех или иных образцовых исторических примеров, и, наконец, как самый процесс, который к этим примерам вел. Историю, подобно природе, можно воспринимать и как историю рожденную, и как историю рождающую.

Рёскин в этом отношении был ближе ко второму, динамическому пониманию истории. Но особенность его восприятия истории состояла в том, что он выделял в ней не те образцы, которые, по общему мнению, являлись вершинами, а те, которые представляли собой наиболее выразительный разрез, процесс исторического становления. Возможно, именно поэтому Рёскину были ближе сооружения венецианского Проторенессанса, чем общепризнанные шедевры Афин и Рима. В них он видел то, что редко удается вообще увидеть изучающим процессы становления, — переломные моменты, ростки нового, открывающие для него тайну творческого включения человека в исторический процесс. Ведь парадокс истории и всякого становления состоит в том, что процесс и его ключевые моменты в конечной, итоговой форме почти неразличимы. Совершенство высочайшего шедевра делает его своего рода чудом, а вот увидеть, как это чудо свершилось, мы не можем, нам остается только поклоняться ему как непостижимому феномену. Вот почему совершенство технических конструкций, выполненных машинным способом, заставляет, как это ни парадоксально, отождествлять машину с гением. Рёскин прекрасно понимал перспективу таких отождествлений и потому так резко выступал против машинного техницизма. Он не хотел замены Бога и созданного по его образу и подобию человека Богом, созданным по образу и подобию гидравлического пресса, что, собственно говоря, произошло на наших глазах и продолжает еще владеть умами и сердцами наших современников.

Но для моралиста такая позиция неприемлема. Нельзя проповедовать только чудесные превращения и метаморфозы. Их, конечно, не нужно и забывать, и Рёскин постоянно ссылается на всякого рода чудесные явления, которым невозможно следовать. Они выше имитации и не годятся в примеры. Имитация ориентирована на идентичность своих результатов образцу. Подражание же, по Рёскину, ориентируется только на следование внутренним принципам самой работы, никакого образца не имея. Не трудно заметить тут сходство рёскиновского антиформализма с антиформализмом социалистического реализма 30-х годов, в том числе и бахтинского. Увы, и тот и другой антиформализм, получив историческое оправдание уже в 70-х годах XX века, то есть через сто лет после рёскиновских книг, тем не менее не дал практических результатов. Ибо его принципы и методы оказались опосредованы всем социально-культурным механизмом, всей «социальной машиной». А машина эта и тогда, и до сего дня расходилась и расходится с той, которая предполагалась этими принципами. Антиформализм оказался еще более несбыточной утопией, чем формализм.

Поэтому для моралиста ценнее те образцы, в которых видно не только и не столько чудо совершенства, сколько заметны простые усилия человека; это чудо подготавливавшего и ничего о нем не помышлявшего. В таких усилиях Рёскин и видел подлинное чудо.

Гармония в этом случае состоит не в органичности шедевра, а в органичности акта, жеста. Шедевр как совершенство всегда оказывается в некотором смысле вневременным, выпавшим из потока истории, каким-то трансцендентным событием. В нем не видны родившие его усилия. Есть образцы, в которых они не скрыты, но завуалированы, и такие случаи исторического становления были для Рёскина самыми ценными. Он видел в них примеры для подражания, причем — повторим — не имитации (последняя свойственна копировальщикам шедевров, чего он не принимал), а именно подражания деятельности, где прямое копирование совершенно бессмысленно. Подражание, по Рёскину, в отличие от имитации, есть органическое усвоение принципов, методов атомарных условий осуществления процесса, оно воплощается в каждом его движении и не ставит перед собой задачи создать конечный итог, удовлетворяющий критерию сходства или подобия.

Рёскин много раз повторял, что, выступая против Ренессанса, он протестует не против шедевров, а против принципа. Принцип же состоял в том, что между трудом и его итогом (формой) лежит непроходимая трансцендентная пропасть. Рёскин предвидел, что в эту пропасть все рано или поздно провалится. Так что здесь Рёскин действительно предвидел или мог бы предвидеть крах модернизма, в котором все начиналось с принципов и методов, а кончилось шаблонами и стереотипами. Он мог бы описать этот процесс без привлечения средств семиотики, с помощью которой он в конце концов был обнаружен и разоблачен в 70-х годах XX века. Легко понять, что пропаганда таких примеров и такого к ним отношения противоречила вошедшей уже в плоть и кровь пропаганде лучших образцов. Британская публика была уже приучена и к имитации Палладио, и к восхищению Шартрским собором, но уловить ценность собора Св. Марка в Венеции или венецианских палаццо XIII—XIV веков, которыми не уставал восхищаться Рёскин, ей было труднее. Или же они становились новыми образцами и им начинали подражать так же, как подражали палладианской вилле. Так складывалось непонимание между Рёскиным и не только его противниками, придерживавшимися совсем иных эстетических предпочтений и художественных вкусов, но и между ним и его горячими последователями как среди простой публики, так и среди профессионалов — художников и архитекторов.

Орнамент

Парадоксальным контрастом к недоверию, которое Рёскин испытывал к категориям «форма» и «стиль», кажется его интерес к орнаменту, к той формально-стилистической стороне архитектуры, которая позднее стала предметом отрицания и насмешек.

Отказ от орнамента был, наверное, самой яркой особенностью модернистской эстетики. Обычно в связи с этим вспоминают статью Адольфа Лооса «Орнамент и преступление», написанную в 1908 году. Взгляд Лооса разделял и соотечественник Рёскина Ричард Летаби. На самом деле Лоос использовал орнамент, он был лишь противником его «изобретения», так как изобретение орнамента, по его мнению, есть дело, достойное только дикарей. До Лооса с подобными взглядами в архитектуре выступал и американский архитектор, учитель Ф. Л. Райта Луис Салливен, тоже обильно пользовавшийся орнаментом.

Но отказ от рукодельного орнамента, явившийся следствием механизации, в XIX столетии связывался с преимуществами машинного производства, ибо машина способна в массовом количестве тиражировать орнаментальные мотивы с таким совершенством, на которое не способна рука ремесленника.

Сборники орнаментов были популярными в любой мастерской ремесленника и архитектора. Первое место среди них занимала книга Оуэна Джонса «Грамматика орнамента», опубликованная в 1856 году и много раз переиздававшаяся. Существовало и множество других пособий, например книга Ричарда Глэйзера «Руководство по историческому орнаменту» 1899 года, где последний раздел посвящен архитектурному орнаменту, включающему в том числе и типичные планы зданий, отнесение которых к данной области можно считать столь редким случаем прозрения, что оно даже не было отмечено в истории. Популярная до наших дней «История архитектуры, построенная по сравнительному методу» Баннистера и Флетчера, первое издание которой вышло в 1896 году, отчасти строится именно как справочник по орнаменту, в который входят и планы сооружений.

Но Рёскин ценил орнамент отнюдь не за его декоративные качества, то есть не за узорчатость его изобразительных или геометрических мотивов, а лишь как своего рода покров архитектурного тела. Здесь можно увидеть проявление того отношения к наготе в викторианскую эпоху, когда считалось, что даже на рояльные ножки следует надевать панталоны.

Однако ценность орнамента для Рёскина не сводилась к идее «одежды». Рёскин резко выступал против всех механически копируемых видов украшения зданий, которые можно уподобить современному «готовому» платью (идею готового платья тогда еще только начинала вводить в жизнь американская промышленность). Для Рёскина «одежда» здания была всегда делом ремесленного производства и художественного творчества. А ценность дела человеческих рук для Рёскина измерялась не столько «количеством общественно необходимого времени» на производство того или иного изделия, сколько тем, что эти изделия «хранили тепло» создавших их рук. Именно это было для Рёскина тем, что придавало декору здания не смысл одежды, скрывавшей тело, а скорее уж, при всей парадоксальности такого восприятия, смысл самого тела, скрывающего скелет.

Для Рёскина здание без орнамента, понимаемого как пластическое выражение тепла руки художника, было бы сродни появлению разгуливающих по улицам скелетов. Тепло человеческих рук Рёскин мог выразить через индивидуальность каждой капители в ранней итальянской готике благодаря своим блестящим зарисовкам. В рёскиновской эстетике было больше и тела, и тепла, чем в викторианской морали, которую мы привыкли называть ханжеской. Всякий, кому приходилось иметь дело с рёскиновскими текстами, может подтвердить, что ханжеством этот человек не страдал, по мере сил борясь с ним и в искусстве, и в архитектуре, и в своей социальной проповеди.

Видимо, этическая оптика Рёскина была устроена так, что он видел эти громыхающие скелеты под покровами викторианской морали, и они были для него столь явным символом смерти, что мысль о необходимости прикрытия скелета пластическим телом была равносильна мысли о необходимости оживления трупа. Телесность была для Рёскина своего рода пневматикой, видом духовности. Он не мог отрицать необходимости скелета и вполне допускал, что Природа в некоторых своих творениях, например в хитиновом покрове насекомых, не стыдится выносить этот скелет наружу. Но то, что хорошо для жука, не пристало птице или тигру, тем более — человеку.

Однако в орнаменте, который покрывает архитектурные поверхности, Рёскин видел не только телесность, но и добросовестность и щедрость ремесленника, творца. Он полагал, что только в орнаменте можно выразить то удовольствие от работы, которое в обычных строительных конструкциях выразить невозможно. Подчеркнем, что для него выражение «удовольствие от работы» было равнозначно не удовлетворению от ее результата, что можно при желании увидеть, скажем, в хорошо выполненных конструкциях, а именно от процесса самой работы, от его, так сказать, темпорального развертывания. В большинстве технических сооружений как раз процесс их создания скрыт, его временность остается за рамками созерцания. Ибо время работы машины в силу идеальной механичности повторения операций оказывается, по сути дела, фиктивным, а сам процесс лишается человеческого чувства времени, становится атемпоральным.

Более того, для Рёскина была бы неприемлемой мысль о том, что труд рабочего измеряется только временем. Он видел во вдохновенном труде не средство, а цель жизни и потому считал архитектуру наглядным примером того, как можно жить и трудиться, получая удовольствие от труда. В таком случае орнаментация церковных зданий должна была, по его мысли, производить не просто декоративный эффект, но и демонстрировать образцы счастливого существования.

Стоит заметить, что при этом экзистенциальный идеал творчества у Рёскина отличался от марксистского, так как он не признавал исторической исключительности творчества. В большинстве марксистских трактовок творчество понимается прежде всего как историческое новаторство. Но трудно представить себе сообщество ремесленников, архитекторов и даже художников, состоящее сплошь из исторически значимых новаторов (это — парадокс смешения исторической и экзистенциальной темпоральности), и Рёскина в этом парадоксе не обвинишь. Для него творческая индивидуальность могла оставаться вполне исторически заурядной, выполняющей свое жизненное призвание и не претендующей на революцию во вкусах. Тем не менее, конечно, требование индивидуальной пластической запечатленности творческого жеста тоже было своего рода парадоксом, на сей раз уж точно парадоксом рёскиновской эстетики.

Подобные надежды нетрудно назвать утопическими, но на самом деле они совершенно естественны, и мало кто будет спорить с тем, что творческий труд есть высшее благо бытия. Так считали и марксисты, полагавшие, что царство свободного и творческого труда последует за отменой частной собственности на средства производства. Ни Рёскин, ни большевики этой цели не достигли, но можно сказать, что они пытались нащупать какие-то способы приблизить такое положение дел.

Рёскин считал орнаментацию не просто необходимым атрибутом здания — он полагал, что декор должен быть именно пластическим, и настаивал на том, чтобы архитектор был скорее скульптором, чем инженером, и получал образование и как ваятель. Тут он, в виде исключения, ссылался и на классику, приводя в пример Фидия. Сама идея такой двойственности впоследствии стала распространенной, но не в отношении скульптуры, а в отношении инженерных дисциплин.

Работа скульптора, по мнению Рёскина, с наибольшей полнотой отражает способность мастера выразить свое отношение к материалу и природе в виде непосредственного, экспрессивного жеста. Если в живописи Рёскин может отчасти считаться предтечей импрессионизма (метод наблюдения цвета через маленькое отверстие в листе бумаги, предлагавшийся в его «Элементах рисунка», предвосхищает опыты пуантилизма), то в архитектуре и пластике он ближе к экспрессионизму с его не оптической, а жестикулятивной эстетикой, эстетикой движения и его следа в материале. Рёскин говорит, что различия капителей и прочих декоративных элементов фасада и интерьера ценны не сами по себе, как уничтожающие монотонность всякого повторения, а тем, что в них в каждом отдельном случае выражается понимание мастером своего сюжета и отношение мастера как к этому сюжету, так и к материалу и инструменту. Рёскин имел в виду камень, дерево и простой резец скульптора. К отливкам из чугуна и пластмассы его рассуждения не применимы.

Эта эстетика органики в дальнейшем получила развитие не только в «органической» архитектуре Фрэнка Ллойда Райта или в «аркологии» Паоло Солери, но и в классицизме И. В. Жолтовского и теориях художественного жеста А. Г. Габричевского. Тем не менее позднейшие версии органических интенций в архитектуре весьма сильно отличаются от органицизма Рёскина, и, не уловив этой разницы, мы не сможем понять своеобразия рёскиновской теории архитектуры. Но, принимая рёскиновскую идею орнамента как наиболее подходящего способа демонстрации свободы и счастливого труда, мы подходим к проблеме специфической утопичности его взглядов.

Рёскин и утопия

Рёскина считают утопическим мыслителем, но его взгляды отличаются от известных нам утопий. Он не пытался учреждать образцовые поселения или мастерские, не предлагал проектов фаланстеров, хотя, как замечают его биографы, постоянно читал наряду с Библией сочинения Платона.

Его парадоксальный утопизм в том и состоит, что он уклонялся от сочинения утопий. Он был критиком как искусства и архитектуры, так и общественного устройства, и его критицизм был как прямой противоположностью привычной литературной утопии, так и воплощением его утопизма. Рёскин, если попытаться сконструировать подходящий к нему термин, был «утопическим критиком» или «критическим утопистом».

Для того чтобы оценить актуальность такой позиции, полезно вспомнить Манфредо Тафури, представителя неомарксистской критики формализма уже в конце XX века, и его радикальную критику архитектурной формы как «регрессивной утопии», основанную на учете кейнсианской теории производства и рынка [Tafuri М. Progetto е Utopia. Roma; Bari, 1973.]. Сам Тафури, авторитет которого был обязан его исторической эрудиции, тоже понимал себя прежде всего в качестве критика и ставил критику на первое место современной архитектурной мысли, поскольку, с его точки зрения, при господстве капиталистического рынка посткейнсианского времени любая позитивная программа может быть только рекламой капиталистических отношений. По Тафури, идеология любого архитектурного стиля и архитектурной программы ничего не означает, будучи простым знаком и выражая лишь господство товарного фетишизма. Содержание этого знака (пусть то будет даже «фрактал» или гиперболоид, евангельская притча, прославление Мирового банка или проклятие капитализму, портрет Ленина или Мао Цзэдуна) совершенно не важно. Тафури видит в архитектурной форме новый тип содержания — символ товарного производства и потребительского рынка, а стиль и прочие особенности архитектуры рассматривает лишь как частную форму существования товара в рыночной экономике и эксплуатации наемного труда. Он сводит свою задачу к разоблачению этой системы и требует от критика выполнять свою миссию на самом высоком интеллектуальном уровне, не оставляя для иллюзорной содержательности архитектурной формы ни малейшей лазейки. Поэтому Тафури и не выдвигает никакого проекта «социалистической архитектуры», полагая, что социалистической архитектура и архитектурная форма в принципе быть не может, а социалистической может быть только критика архитектурной формы. Этим позиция Тафури отличается от конструктивного антиформализма 30-х годов прошлого века.

Но в позициях Рёскина и Тафури есть нечто общее. Оба выдвигают критику как форму мысли, отчасти замещающую и само архитектурное творчество (в той или иной степени осознанно), и как форму теоретического разума на первый план, требуя от критики не метафизической платформы, а актуальной политически и социально живой реакции на синхронный архитектурный процесс и социально-экономическую ситуацию.

С другой стороны, и Тафури, и Рёскин выступают как агенты коммуникации и полемики. Они провозглашают не вечные законы и не принципы, а обращаются с призывами, стремятся к убеждению слушателей, порой к разоблачению. Это в основном делает Тафури, в то время как у Рёскина разоблачительный пафос, особенно показательный в его абсолютном неприятии Хрустального дворца как триумфа бесчеловечности и полной победы механического над человеческим, сочетается с апологетикой архитектурных форм раннеитальянского Возрождения — собора Св. Марка или Дворца дожей.

Оба автора видят в архитектурной критике не нечто периферийное по отношению к архитектурной профессии, не литературный гарнир к проектной и строительной практике, а центральное ядро профессии. Рёскин, в отличие от Тафури, не архитектор. Тафури сознательно отошел от проектной практики ради теории и критики, Рёскин же не чуждался проектирования, и ряд построек несут на себе следы его участия.

Тафури категорически отвергает всякий утопизм, в чем, собственно, его и проявляет, ибо отличительной чертой утопизма был и остается радикализм. Реальность всегда компромиссна. Следуя Тафури, мы рискуем жить не в зданиях, а в критических суждениях о них или, точнее, в критических разоблачениях намерений их создателей. Это ли не утопия?

Но и Рёскин, и Тафури живут в ситуации диалога, они обращены к слушателю, их позиции исключают безучастность и изоляционизм, которые могли бы родиться в сознании человека (теоретика или практика), уже постигшего истину в конечной инстанции. Нет, и Рёскин, и Тафури погружают читателя в атмосферу борьбы мнений, страстного слова, на службу которого последний ставит свою историческую эрудицию и аналитический талант, а первый — вдохновение и искренность проповедника.

Опыт обоих мыслителей убеждает нас в том, что утопичность не следует вообще противопоставлять реалистичности, что утопичность есть одна из граней реального процесса и реальной ситуации. И тот и другой — в известном смысле реалисты, во всяком случае, они настаивают на реальности как на той инстанции, во имя которой и от лица которой они ведут свою критическую полемику.

Таким образом, приходится заключить, что реалистическая установка в условиях принципиальной бескомпромиссности всегда порождала и порождает какой-либо вид утопии, и в случае с Рёскиным и Тафури это утопическая критика. Но тем она и хороша, ибо внеутопическая критика осталась бы частным мнением и утратила бы свою социальную остроту и силу.

При этом Тафури далек от какого бы то ни было индивидуализма (долго оставаясь крайне индивидуальной фигурой на фоне современной архитектурной критики), а Рёскин, напротив, делает акцент на своей индивидуальной чувствительности и своем индивидуальном жизненном и художественном опыте и даже проповедует индивидуализм как основной творческий метод работы, будучи в то же время открытым и к общепринятым идеалам.

Рёскин дает образец артикулированной критики, которая в последующем развитии зодчества несколько угасла. Критика утратила свой функциональный смысл, ее стали отождествлять с архитектурной публицистикой, которая не может иметь строгих теоретических постулатов и спокойно вырождается в поздравительно-путеводительский жанр.

Критика Рёскина порой бывает чрезмерно дидактичной или назидательной, иногда расплывчатой или чересчур безапелляционной. Но Рёскин — дитя своего времени. Он был воспитан в протестантской среде, которой свойственны требовательность и к окружающим, и к себе, порой превышающая реальные возможности.

Проблема вкуса

Для того чтобы понять индивидуальный вклад Рёскина в теорию архитектуры и искусства, в художественную критику, никак нельзя пройти мимо категории вкуса. Эта категория, разумеется, центральная для него (в отличие от Тафури), и именно в ней выражается упор на активную человеческую и социальную сторону архитектуры, на тот коммуникативный контекст, в котором Рёскин ведет свою критическую агитацию. Рёскин обращается к людям как к носителям вкуса и пытается изменить, воспитать, усовершенствовать этот вкус. Критика Рёскина всегда есть критика вкуса.

Но в самой ориентации на вкус как на субъективную сторону художественного и исторического процесса Рёскин не одинок и не оригинален. Его оригинальность в том, как он понимает вкус и какой именно вкус проповедует, тогда как сама установка на вкус была свойственна всей викторианской эпохе в гораздо большей степени, чем XX веку и его модернистской программе.

Проблема вкуса не была открытием XX века. Проблема вкуса была поднята еще в XVII—XVIII веках. На первом же заседании французской Академии архитектуры 31 декабря 1671 года Франсуа Блондель предложил в качестве темы обсуждения следующей сессии проблему «хорошего вкуса». Казавшаяся на первый взгляд наивно субъективистской, она на самом деле указывала на сложный социально-культурный механизм возникновения эстетических норм. XIX век совершенно ясно осознавал эту проблему, что, пожалуй, говорит о его большей рефлективности, чем рефлективность авангарда. Ибо авангард рассматривал вкус как явление, настолько обусловленное социальными причинами, что невольно закрывал вопрос об индивидуальном вкладе в систему вкусовых предпочтений. В XIX веке вкус рассматривался в тесной связи с моральными принципами и способностями им следовать, то есть индивидуально. Следовательно, вопреки расхожему мнению, приходится признать, что в этом отношении XIX век превосходил век XX.

У этого превосходства есть, по крайней мере, три существенные причины. Первая — это близость к эпохе Просвещения, которая даже и в романтической своей фазе ставила критику мышления и вкуса в центр внимания. Французское Просвещение, а затем немецкая классическая философия и европейский романтизм постоянно имели в виду вкус и вкусовые предпочтения. Через вкус обозначались и опознавались индивидуальные позиции новых общественных слоев. Кантовская критика способности суждения подвела итог прежней и открыла более широкий простор для новой критики вкуса, печать и журналистика сделали его своей основной темой и содержанием.

За интересом к вкусу стоят еще два момента, о которых мы уже говорили: это раскрытый археологией XVIII—XIX веков новый визуальный материал как следствие первого этапа глобализации, последовавшего за открытием Америки Колумбом, началом колонизации и, соответственно, открытием искусства Востока, восстановлением значения античности итальянскими гуманистами. Относительность художественных систем и новый тип культурно-исторической и культурно-планетарной целостности выдвинули задачу понимания относительности вкусовых оценок, лишили их абсолютности и компенсировали эту «утрату» принципом сознательного отношения и выбора (эклектики).

Третий и, быть может, самый важный момент состоит в том, что именно в XIX веке сословная и классовая структура общества пришла в немыслимое для более ранних этапов истории движение. Аристократические вкусы еще сохраняли свои позиции, но третье сословие не только подражало аристократии или противопоставляло себя ей, но и стремительно менялось, и отказ от безусловного доминирования аристократических предпочтений заставлял искать расширения возможностей вкусовых ценностей в историко-географической релятивизации образцов прекрасного, в обсуждении самого понятия прекрасного и способности его познания. Романтизм шел по пути демократического расширения эстетических границ и права выбора. Критика эпохи Просвещения преодолела социально-сословные нормы вкуса и придала ему разумный смысл. Журналы и газеты викторианской эпохи наполнены критикой вкуса, от архитектуры и живописи до орнамента мебели и домашней утвари.

Сам орнамент стал в это время универсальным языком художественной культуры, точнее — суммой языков (египетского, китайского, греческого и римского, готического и прочих), словарем образцов и грамматикой их комбинирования. Журналы наперебой анализировали вкусовой компонент подсвечников, ваз, стульев — всего, что рынок художественных изделий поставлял покупателю, и взаимная критика этого рыночного многообразия оставалась социально значимой сферой дискуссии и коммуникации.

Плюрализм XIX столетия отличается от плюрализма нашего времени, который как раз скорее исключает вкусовую полемику, ибо его лозунг «о вкусах не спорят» воспроизводит древнеримскую атмосферу нормативного культурного многообразия и, как следствие, сословной изолированности. Такой подход свидетельствует об окончательном уравнении в правах всех сословий и слоев, о переоценке «революционных» откровений и в духе массового «демократизма» предоставлении каждому покупателю покупать, а каждому производителю, соответственно, производить все, что ему заблагорассудится. Рынок оказывается верховным арбитром всех стоимостей и ценностей, в том числе и художественных. Не то было в XIX веке. После закрытия выставки в Хрустальном дворце усилиями Генри Коула при поддержке принца Альберта в Великобритании начинается кампания по развитию национального вкуса. Образцы художественной промышленности, присланные на выставку, становятся основой музея изделий прикладного искусства Виктории и Альберта в Лондоне, а сам музей предназначается для оказания помощи художникам в области прикладного искусства.

Как бы мы ни оценивали итоги «битвы стилей», она увлекала все население. Сегодня нечто подобное можно увидеть в спорах о претендентах на мировой кубок по футболу, а в XIX веке это касалось вопросов стиля мебели, посуды, одежды.

Значение вкуса или стиля в контексте тогдашней идеологии выходило за рамки личных склонностей и идиосинкразии, в нем видели условие развития общества как такового, лечения его язв и раскрытия его возможностей. Все города включаются в строительство новых зданий естественно-исторических и художественно-исторических музеев, в которых чучела животных соседствуют с произведениями живописи и фрагментами архитектурных сооружений.

Природа, история и общество в этих новых храмах социальной гармонии, как их тогда понимали, достигли некоего нового синтеза, сопоставимого с синтетическим образом мира в мифологии. И какими бы наивными они ни казались молодежи эпохи Интернета и популярных художественных альбомов и книг, нельзя недооценивать их роли в воспитании демократической культуры городского населения.

Соединение идеологических упований на достижение большей социальной однородности и кооперацию с открывшимся многообразием географической, этнографической и исторической культур создавало тот особый климат социокультурного доверия к критике, которого сегодня нет и в помине. И именно в этом климате и на почве этих упований развивалась и росла популярность лекций и книг Джона Рёскина.

Но пожалуй, главным в процессе становления критицизма был взгляд на органическое строение общества и культуры, свойственный романтизму в целом. Эта органика до поры до времени исключала революционный принцип, согласно которому нужны не «слова», а «дела», прямое революционное действие, то есть террористические акты, захват власти, национализация собственности, репрессии и новое законодательство. Для органического понимания процессов все эти действия выглядели в XIX веке не только слишком радикальными, но и тщетными.

Итоги Великой французской революции похоронили надежды на социальные перемены в результате политического переворота. Революция представлялась в середине XIX века не менее утопическим предприятием, чем проекты фаланстеров. В России, кажется, этот опыт повторен в XXI столетии. Вместо плана социалистической глобализации на первый план вышел план экологической глобализации, который был бы не чужд Рёскину, впрочем принявшему бы в своей редакции и планы социализма. Более того, связавшего бы социализм и экологию, что, может быть, нас еще ждет в будущем.

Архитектурный дискурс. Критика и теория

Вопросы вкуса и критики тесно связаны с более общей и, как нам кажется, основной проблемой архитектурной мысли ближайшего будущего — проблемой архитектурного дискурса, то есть общесоциального разговора об архитектуре.

Архитектура XIX и XX столетий искала нового социального осмысления. С этим, прежде всего, был связан отказ от классицизма как стиля феодальной аристократии. Историческая стилизация и эклектика стали господствующими если не стилями, то, во всяком случае, направлениями архитектуры XIX века, вслед за ними пришли поиски демократической архитектуры, которые в силу массовости задачи избрали путь технического тиражирования и индустриального производства зданий. В этом русле поначалу архитектура XX века сформировала действительно новый функционально-конструктивный международный стиль. Однако уже к середине прошлого века в нем стали различимы региональные голоса, а к концу столетия в рамках достаточно унифицированного языка современной архитектуры вновь расцвели и радикальная эклектика, и неоклассика, и многое из того, что, казалось бы, уже давно похоронено.

Среди попыток сохранить демократические ценности современной архитектуры можно назвать идеи и опыты Ф. Л. Райта, немецких функционалистов, массовую застройку американских пригородов и социалистическое градостроительство.

Бедой всей современной архитектуры демократического направления, однако, оказался ее тоталитарный привкус, то есть навязывание «массам» художественных стереотипов, соответствующих стереотипному образу жизни. Феномен этой стереотипности порой воспринимался с юмором, ибо в нем сквозит тотальная обезличенность, стирание индивидуальности и, как реакция, новый эскапизм — пристрастие к наркотикам и острым ощущениям в качестве компенсации стерильного однообразия быта.

Эта обезличенность предметной среды оказалась внешней стороной и тоталитарного, и массового потребительского общества. Попытки преодолеть эту обезличенность, начавшиеся сразу же после Второй мировой войны, так до сих пор и не дали существенно новых подходов и решений. Все оригинальные и уникальные сооружения принадлежат, как правило, самым богатым слоям населения или самым богатым корпоративным учреждениям, далеким от демократических жилых кварталов. Лишь в сравнительно редких случаях они воплощаются зданиями, имеющими национальное культурное значение.

В жизни среднего класса действуют стереотипы общедоступной дизайнерской моды. Общей проблемой в этих случаях остается характерная для тоталитарных общественных систем односторонняя направленность инициатив — от государства или соответствующих центральных производственно-проектных инстанций к населению. Массы продолжают хранить молчание. Ни критика капитализма, ни попытки расширения ассортимента и репертуара строительных изделий и дизайнерского оборудования не заменяют полноценного участия человека в формировании жизненной среды. В средствах массовой коммуникации эта односторонность сейчас осознается как проблема, решить которую пытаются средствами «интерактивного» радио и телевидения. Но, как показывает опыт самих СМИ, интерактивность — даже там, где она становится возможной технически, — упирается в дефицит культуры. Массы не подготовлены к участию в диалоге как по вопросам политики и культуры, так и по вопросам архитектуры. Вкус нуворишей говорит о том, что преодоление культурного разрыва между богатством и образованием требует нескольких поколений. Однако преодоление этого разрыва предполагает соответствующие программы культурного воспитания, где и может проходить процесс приобщения массового потребителя (чудовищный термин, рожденный массовой культурой, но замены ему — что симптоматично — так и не нашли) к культурному восприятию и исторической рефлексии. Здесь необходимо то, что Ханна Арендт называет «общим разговором», коммуникативным дискурсом [Арендт Х. Vita active, или О деятельной жизни. СПб., 2000.].

Возникший в середине 1960-х годов так называемый средовой подход был ориентирован на этот предметный дискурс, но остался в границах научно-исследовательского проекта. Бесконечная содержательная сложность и неопределенность средового дискурса предполагает выход в формах социальных институтов, способных инициировать и поддерживать социально значимый дискурс, всеобщий разговор о мире и предметной среде.

Такой же вектор возможного развития предметного дискурса вытекал и из философии «жизненного мира» Гуссерля, и из «тут-бытия» Хайдеггера, но оставался идеальной возможностью философского воображения, не сближаясь с критической и рекламной практикой, то есть с бытовыми формами этого дискурса, со всей их отмеченной выше односторонностью. Быть может, в наибольшей степени приближались к такого рода архитектурно-средовому дискурсу лекции и занятия американского архитектора Луиса Кана, но его творческий метод и педагогическая практика, в которой нетрудно увидеть эту коммуникативную обращенность к неспециализированному слушателю, остались в узком академическом кругу, не были востребованы широкой аудиторией. И уж совсем в пораженческом виде дошла эта проблематика в постмодернистских теориях архитектуры Роберта Вентури, где здание трактуется как декорированный сарай, а в качестве декорации используется все та же реклама [Venturi R., Scott-Braun D. Learning from Las-Vegas. Cambridge: MIT Press, 1972].

В статьях, лекциях и книгах Джона Рёскина его проповедь искусства и архитектуры, выходя за рамки профессионального и сословного круга, была не столько пропагандой какого-то определенного стиля (что было характерно для всех теоретиков и критиков последних столетий), сколько именно обращением с живой речью к аудитории и попыткой привить ей навыки разговора о предметном мире, в котором историческая и профессиональная компетентность сочеталась бы с человеческой чувствительностью и непредвзятостью, наивностью обыденного суждения, то есть с собственно беседой, разговором о жизни. Вероятно, именно эта направленность к разговору и была одним из самых магических свойств его речи.

Читая книги Рёскина, его лекции и выступления сегодняшними глазами, мы не должны забывать, что для аудитории, к которой он обращался полторы сотни лет назад, сами рассуждения об искусстве, его истории и связи с жизнью и моралью звучали совершенно неожиданно и воспринимались как нечто исключительно новое. Массовая аудитория его времени не имела возможности судить о художественных и архитектурных произведениях с историко-философской точки зрения. Сама доступность чужеземных зданий в эпоху отсутствия фотографии, массовых полиграфических изданий, кинохроники, массового туризма была минимальной. А окружавшие жителей городов и сел исторические памятники архитектуры, храмы и замки практически ничего не говорили о себе. Они были погружены в молчание, не обращались к окружавшей их толпе. И лекции Рёскина стали языком, которым заговорила сама архитектура. Без этого революционного акта обретения архитектурой речи, который смело можно сравнить с расшифровкой древних текстов, не было бы и той эволюции архитектурной мысли, которая началась в XIX и продолжалась в XX веке. Проповеди Рёскина были не менее значимыми, чем всемирные выставки, свидетелем и критиком которых он был.

Критический и просветительский энтузиазм Рёскина был продолжен в движении «Arts and Crafts», музыковедческих статьях Бернарда Шоу, лекциях Оскара Уайльда, а в России — в деятельности Владимира Стасова.

Собственно, к тому же, вероятно, стремились и идеологи социалистического реализма в СССР или КНР, если не считать, что обращалась эта пропаганда скорее к массам, чем к отдельным людям. Но и Рёскин видел в своих слушателях не только индивидуальных лиц, но и христианскую молодежь, что-то вроде культурного прихода. Но все-таки Рёскину больше, чем другим, удалось сблизить профессиональный и непрофессиональный языки разговора о жизни и искусстве, сохраняя чувство открытости к дискуссии и уважения к аудитории.

В силу обстоятельств его старания оказались отодвинутыми на периферию массовых процессов. На повестке дня конца XIX и начала XX века стояли проблемы массового обслуживания, а не задушевного разговора. Критика и самосознание были потеснены соблазнами рекламы и идеологической пропагандой. Быть может, в XXI веке научно-технический прогресс уйдет вглубь электронной технологии и генной инженерии, социальные проблемы обретут формы культурной демократической полемики, состязания подходов и проектов, а в жизни вновь сложится ситуация, требующая от каждого принятия индивидуальных решений. Вот тогда вновь появится интерес к серьезному разговору о вещах, окружающих человека и овеществляющих смысл человеческого существования. В этой перспективе вклад Рёскина в архитектурную и дизайнерскую культуру может наконец оказаться востребованным. Историческая ограниченность его интерпретации архитектуры не помешает разглядеть его попытки преодолеть технический и социальный тоталитаризм, стремление к очеловечиванию архитектуры и техники, установлению новой связи между ними и природой. И слова, сказанные им сто с лишним лет назад, вновь будут услышаны.

Александр Раппапорт

Добавить комментарий